لُعْبةُ كُرَةِ القَدَمِ و انْتِصَارُ القِيَّمِ الرَّأْسُمَالِيِّة

في كتابه الصادر مُؤخَّرا تحت عنوان التاريخ الشعبي لكرة القدم (مارس 2018 ) يُوَضِّح “ميكائيل كُورِيَّا” بمنتهى الجلاء العلاقة التي نشأت مُبَكِّرا بين لُعبة كرة القدم المعاصرة و الصُّعود الاقتصادي/السياسي للبرجوازية. فهذه الرياضة، كانت من الممارسات الرائجة، نسبيا، منذ أواخر القرون الوسطى، في أرياف انجلترا. و كان الغرض منها تقوية أواصر الترابط الاجتماعي بين سكان نفس البلدات، لاسيما في بعض المناسبات الدينية (“ثلاثاء المَرْفَع”، مثلا). في القرن 18 م ستساهم عملية “التَّسْيِيج“ التي طالت بوادي انجلترا في إعادة تحديد المِلْكية و عَقْلَنة الإنتاج، بموافقة البرلمان الذي كانت تُهَيْمن عليه وقتذاك البرجوازية القروية. و هي الظاهرة التي سَيَدْرُسها “كارل ماركس” فيما بعد، و يَجْعلها من المراحل المُؤَسِّسة للرأسمالية الصناعية. هكذا و بفعل”تَسْيِيج“ المساحات و ما تلاه من قوانين، سَيُحْرَمُ الفلاحون من تعاطي كرة القدم فوق أراضيهم. و على شاكلة مجلس العموم (البريطاني) العُشْبيُّ اللون، الذي يَتَوَسَطُّه مَمَرُّ واسع، يَفْصِلُه إلى جزئين متقابلين، واحد يضم المُوَالين و الآخر المعارضين ؛ تَعْلُوهُمَا مِنَصّة للرئيس، ببذلة سوداء، لإدارة النقاش ؛ سيَشْهد الملعب مباراة بين فريقين متنافسين، و حَكَم، أيضا بِزَيّ أسود، يحرص على تطبيق قوانين لم تكن موجودة.

آراء أخرى

****

يتَّخِذُ “ميكائيل كُورِيَّا” من جدلية “التَّمَلُّكِ / استعادة التملك الجماعي” مفتاحا أساسيا لفهم تاريخ كرة القدم. كان أول من تَمَلَّكَ اللُّعبة، طبقة الفلاحين، ثم الطبقة العمالية. بينما كانت ترى فيها البرجوازية أحد عناصر الضبط الاجتماعي و الأمني. في الجزء الثاني من القرن 19 م، ستَتِّم عملية تقعيد اللعبة في المدارس العامة “الفيكتورية”، المُوَجَّهة للنخب المُمَيَّزة (مثل مدرسة “ايتون”). كان القصد من تقنين اللعبة، تنشئة الشباب على القيم الخاصة بالبرجوازية الصاعدة : روح المبادرة، التنافس، طاعة الرئيس، الرجولة، الشرف الفردي… و ما إن يصبح خريجو تلك المدارس النخبوية أرباب مصانع، حتى يبادروا بدورهم إلى تعليم العمال مبادئ كرة القدم بنفس الرغبة في الضبط الاجتماعي، لتجنيبهم الإدمان على الكحول في الحانات و الانتماء للنقابات. لكن العمال سيجعلون منها عنصرا تكوينيا لثقافتهم، و بالتالي لوعيهم الطبقي. هكذا، و مع مرور الزمن، ستسعى كل طبقة اجتماعية لِتَمَلُّك هذه الرياضة و تحميلها دلالات و قيم مُعَيَّنة.

****

قِيَّم سَتُتَرْجَمُ، أولا، على أرض الواقع، في أسلوب اللَّعب. لمَّا وضعت الارستقراطية أسس اللعبة، كان حفظ الشرف و الرفع فيه يحتل المقام الأول. و كان القيام بتمريرة يُعَدُّ فِعْلا جَبانا، مُخْجِلا، لأن الغاية كانت الانطلاق نحو الأمام، فرديا، و استهداف المرمى. أما الأخلاق البرجوازية فلم تكن تركز على الانتصار، عكس الطبقات الشعبية، حيث يكتسي “إلحاق الهزيمة” بالخصم طابعا ثأريا لكرامة الجماعة. في نهاية القرن 19 م سَيَخْلُقُ العمال تقنية “التمريرات”، كما ستُحدَّدُ أماكن تَمَرْكُز اللاعبين و وظائفهم، بُغية إنتاج عمل تعاوني، تقاسم انتصار جماعي، ضدا في أخلاق البرجوازية المبنية على الفردية.

مع تطورات الرأسمالية المالية، و تعاظم الرهانات الربحية، صار أسلوب اللعب دفاعيا، ما جعل من تحقيق الفوز الهاجس الأوحد للفرق. إذ يكفيها فارق هدف واحد “لقتل اللعب”. و بما أن الخسارة، تكلف غاليا، فكان لا بد من تقليص المخاطرة إلى أضيق الحدود. هذا التحول، انكشف خلال “مونديال 2016 ” حيث تم الابتعاد كثيرا عن “كرة القدم الشاملة” و قاعدتها : “الكل يهاجم و الكل يدافع”. أي “أسلوب سنوات 70 “، المُكَسِّرِ لقواعد “تقسيم العمل”.

في “ايطاليا”، يرتبط “الكاتيناتشيو” جزئيا بالتاريخ السياسي للبلد. هذا الأسلوب المفرط في الدفاع مُسْتمَد من تكتيكات قوات المقاومة المناهضة للنازية (“التراجع إلى الخلف و الركون للدفاع”).

في البرازيل، كان اختراع “المراوغة”، بين 1920/1930، بمثابة فعل مقاومة، في مجتمع تنخره كُلِّيا العنصرية. و مَرَدُّ ذلك، أن “السود”، حينما سُمحَ لهم باللعب في “الاستادات”، كانوا عرضة سهلة لعنف اللاعبين “البيض”، خصوصا و أن القوانين كانت تمنع الحُكَّام من احتساب المخالفات المقترفة في حقهم. و لتفادي خشونة “البيض”، اهتدوا إلى تقنية “المراوغة”.

****

المراوغة ذاتها تُحيل إلى العلاقة مع الجسد. علاقة ستُبْعِدُ النساء، لأمد طويل، عن كرة القدم، نتيجة هيمنة الخطاب الذكوري. و معلوم أن ممارسة الإناث للكرة بدأت مبكرا، في 1880، من طرف الطبقة العليا البريطانية. ثم لم تلبث أن توقفت بسبب ما كانت تثيره من اضطرابات. ذلك أن المجتمع “الفيكتوري” المحافظ كان لا يطيق أي نشاط تزاوله جماعات خاضعة كالنساء و العوام. أثناء الحرب العالمية الأولى (1914-1918)، سَتَعُود، لبعض الوقت، مع حضور العاملات في المصانع إلى جانب الرجال للمشاركة في “المجهود الحربي”. لكن ما إن وضعت الحرب أوزارها و عاد الجنود من جبهات القتال حتى أُخْضعن من جديد لمهمة الإنجاب بذرائع واهية (تعمير البلد، الكرة تسبب العقم…). في 1921، سَتُمْنَعُ رسميا كرة القدم على النساء. في الفترة النازية/الفاشية (1922/1945) حيث بلغ الخطاب الرجولي أقصاه، كان دوما يُرْفع شعار “الجسم التناسلي” لحَضْر الكرة النسوية. و تنبغي الإشارة هنا إلى أن المؤسسات الرسمية ساهمت في تكريس التمثل (التملك؟) الذكوري لكرة القدم. فحتى بَعْدَ نحو ربع قرن من إقرارها (عام 1991)، لا تزال الحملات الحكومية لتشجيع كرة القدم النسائية تتم باللون “الوردي”و بالكثير من الرواشم.

****

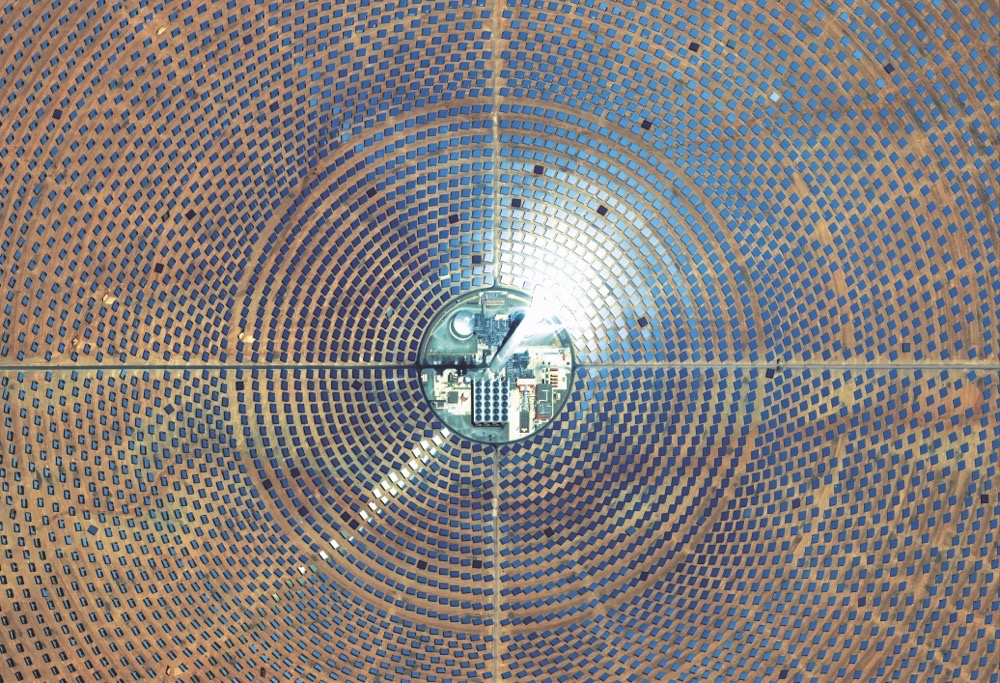

عموما، تبقى لعبة كرة القدم رهينة بطرق تدبيرها. لكن في كل مرة تبرز أشكال جديدة من محاولات “التملك و استعادته الجماعية”. و ليس من المصادفة اقتران “عولمة” كرة القدم بانتقال الرأسمالية إلى حركة امبريالية، مع توسع الإمبراطورية البريطانية، عن طريق أرباب المصانع و الرهبان و البحارة و الجنود… لهذا كانت أرصفة الموانئ أولى الأماكن التي “رَسَتْ” فيها (مثل “لوهافر”، حيث انشأ أول نادي فرنسي، سنة 1872). و منها انتقلت إلى مناطق أوسع عبر خطوط السكك الحديدية. و إبان الحقبة الاستعمارية، وظفتها قوى الاحتلال لأغراض الاستيلاء، و في المقابل استغلتها حركات التحرر الوطنية للمطالبة بالاستقلال. و انطلاقا من 1930، ستظهر المنافسات الأممية، لتعزز كونيا من أهميتها الاقتصادية/الإعلامية و السياسية. و يُعَدّ عقد الستينيات (1960/1970)، مع انتشار أجهزة التلفزيون و تعاظم سطوة الإشهار، بداية مرحلة “تَسْلِيعِ” كرة القدم، التي سَتُتَوّج بقانون “بُوسْمَانْ”(1995) و تحرير سوق اللاعبين (“الميرْكاتُو”).

****

في هذا الإطار، ينبغي إدراج عواقب استبدال “دوري كرة القدم البريطاني” (بعد 104 عام من الوجود) “بالدوري الانجليزي الممتاز” (1992). في نهاية موسم 1990-1991، قدمت أندية الدرجة الأولى مقترحا لإرساء قواعد بطولة جديدة، بقصد الزيادة في إيراداتها. و في 1992، استقالت جماعيا لتؤسس “البْريمْليجْ”، كشركة “توصية بالأسهم”، مُدْمَجة في البورصة. و بهذا تحولت الأندية إلى “أعضاء مساهمين” في البطولة، لها الحق في الإشراف على الأنشطة التجارية، و التفاوض بشأن عقود الرعاية و صفقات حقوق البث التلفزيوني الخاصة… هذا التغيير العميق وَلَّد علاقات قوى جديدة و مطالب مختلفة، أهمها “دَمَقْرَطَةُ” القطاع. و تُعْتَبر مشاهد اقتحام الجماهير للملاعب بمثابة ردود فعل حيال العنف الاقتصادي المُضِر بحقل الرياضة. إذ غالبا ما تتخللها نداءات بإحلال “التشاركية” و الشفافية في إدارة الأندية. و تختزل اللافتة الانجليزية الشهيرة -“اخترعها الفقراء و سرقها الأغنياء” – قساوة ذلك الانقلاب. فهذه الجماهير تشعر “بقرصنة” أنديتها من طرف رؤساء و لاعبين يعيشون في عالم المال و الأعمال، غير مراعين لحُماة الهوية الجماعية و التاريخية. و من تجليات ذلك التحول أيضا، تقمص الجمهور لدور النقابيين (المطالبة بتذاكر منخفضة الثمن، إعداد اليافطات، “التيفوتات”، الأغاني الحماسية، و العرائض للتأثير في قرارات الرؤساء و اللاعبين …).

****

من بين الأمثلة البليغة على جدلية “التملك و استعادته”، عملية “التهجير الطبقي” للملاعب، بعد الحرب العالمية الثانية (انجلترا). إذ تم استغلال إعادة هيكلة الأحياء الشعبية المدمرة (ما بين 1950 /1960) في إبعاد “البروليتاريا” إلى ضواحي المدن. غير أن العمال، الذين انتزعت منهم أحياؤهم، سيجعلون من المدرجات أراضي (ملكيات ؟) يتوجب الدفاع عنها، بكثير من الإصرار بل و الشغب. من هنا انتعاش ظاهرة “الهوليغانز”(1960/1970)، التي ستواجهها الحكومات المتعاقبة بإقرار أنواع جديدة من الجرائم (عهد “تاتشر”). في 1985، ستشكل مأساة “ستاد هيسل” (39 ضحية) منعطفا حاسما : -1- سيتم منع المدرجات المخصصة لوقوف الجماهير (المدرجات الشعبية). -2- : تجديد و تأمين الملاعب (خَلْقُ جهاز قمعي خاص بها). -3- : إدراج النوادي الكروية في البورصة. و الحاصل : انفجار حقوق البث، وغلاء أسعار التذاكر… و بالتالي عدم قدرة العائلات الكادحة على ارتياد الميادين، و الاكتفاء بمشاهدة المباريات على شاشات التلفزيون. هكذا أزيحت الطبقات الشعبية من الملاعب. في العشريات الثلاثة الأخيرة، و لإبقاء السيطرة على النوادي، نشأت مجموعات “الاتراس”، و “المشجعين المستقلين”، كسلطة مُناهِضَة لسَلْعَنَة كرة القدم. مجموعات تَتّصِفُ باستقلالية بنياتها المالية و الثقافية، عن المؤسسات الرياضية الرسمية. و عادة ما تُصَنفُ كتنظيمات منغلقة، تَشَكَّلَتْ على منوال اليسار الايطالي المتشدد (أعوام ال 70) المعروف بإتقان فنون الدفاع الذاتي و السخرية و الهجاء لمواجهة الخصوم. و هي ذات الثقافة الشعبية المنتشرة حاليا داخل الحركات الاجتماعية، بقدراتها على تحريك الجماهير و قيمها التضامنية.

****

يُرْجِعُ “ميكائيل كُورِيَّا” شغف الجماهير الشعبية القوي بكرة القدم لبساطة قواعدها (التي لم تتغير كثيرا) و سهولة ممارستها. هذا الافتتان بقدر ما يَحْجُب الهوة الحادة القائمة بين مَالِكِي الاقتصاد و واقع الطبقات الشعبية، بقدر ما يبقي على خيوط الاتصال بين كُرَتَيْ القدم “العميقة”، و “التجارية” (البراقة)… إلى وقت غير بعيد، كانت اللعبة تُفْرِزُ رموزا كبرى (“أساطير”) تُجَسِّدُ الثقافة الشعبية، مثل “كرويف”، “بيلي”، أو “سقراطيس” (قارئ جَيِّد لماركس و غرامشي). و هو ما لم تَعُدْ تَسْتطيعه كرة القدم “الاحترافية” الراهنة. وضعية يجري عليها تحليل “سارتر” للُّعبة، المُتَضَمَّن في كتابه “نقد العقل الجدلي” (1960 )، حيث يطرح من خلاله مسألة التعارض بين الحرية الفردية و الاستلاب الجماعي. فمن بين التشكيلات الاجتماعية المنصهرة يأخذ “سارتر”، فريق كرة القدم (كجماعة مُلْتَحِمة) ليوضح كيف يتحرر الإنسان (لوقت وجيز) من خلال عمل مشترك من ديكتاتورية الأشياء والمؤسسات، و “التسلسلية”، و “العملانية-الميتة”، لكنه لا يتحرر وجوديا، و بذاته، بل من خلال الآخرين… اللاعبون ينحدرون من الطبقات الشعبية، و الرياضة تمثل لهم الفرصة الوحيدة للارتقاء الاجتماعي (الانسلاخ الطبقي). يتجلى الاستلاب في الإذعان التام لضوابط اللعبة و خطط المدرب و برامج الرؤساء، المُحَدَّدَة قَبْليا. و تَتَبَدّى الحرية حين يُبْرِزُ كل لاعب ملكاته الإبداعية و قدراته التقنية الفردية. غير أن تلك المواهب و المهارات الشخصية لا تكتمل إلا ضمن عمل جماعي يربطها بفعل الآخرين و بهدف مشترك. لهذا يَعْتَبر “سارتر” مباراة كرة القدم من بين اللحظات الناذرة التي يتحقق فيها لبرهة التوازن بين الخضوع للجماعة و الإرادة الفردية.

أما “بازوليني”، فَيَعْزُو شعبيتها إلى طابعها القريب من المسرح “الكلاسيكي”، بعناصره المعروفة (الوحدات الثلاث، العرض، الانطلاق، التعقيد، الأزمة، الذروة و الحل) بما تَضُمّه من التشويق و الإثارة و المفاجئة… فأمام الجماهير 22 لاعبا و حَكَما مُتَحَلّقين حول كرة مستديرة، و لا احد في مُكْنَته التكهن بما سيقع حتى صافرة النهاية. ينضاف إلى قوة المشهد دور الجمهور، الذي يهتف، يحتج، يصيح في وجه الحَكَم، يُبدع “مشاهد” مرئية، و بالتالي يُغَيِّر الديكور… في مجتمع الفرجة، تظل ملاعب كرة القدم من الأماكن التي تَتَحَرَّرُ فيها القوى الكامنة داخل الجماهير.

—————–

:المراجع

-1- Micael Correia, Une histoire populaire du football, Paris, La Découverte, 2018.

2- Sarte, Jean-Paul, Critique de la raison dialectique, tome 1, Paris, Gallimard, 1960.