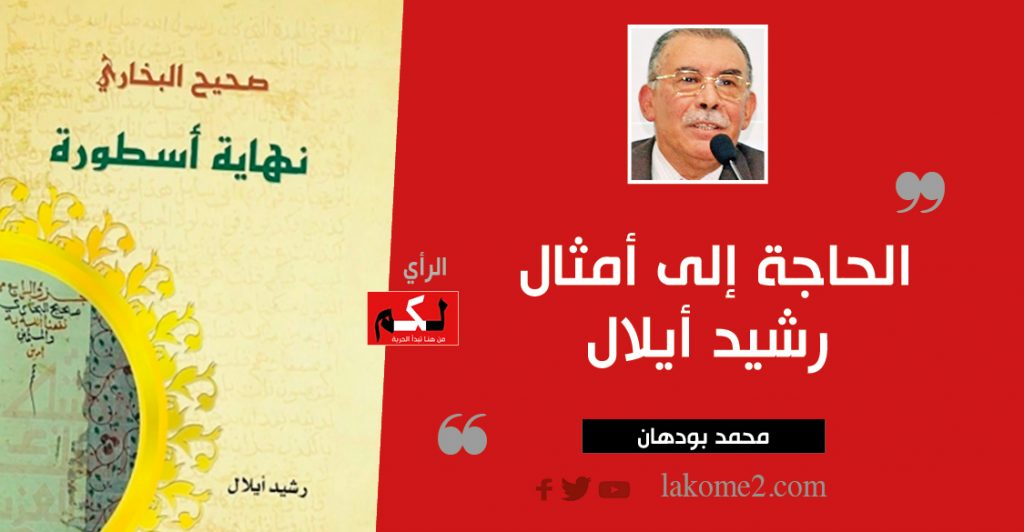

الحاجة إلى أمثال رشيد أيلال

استفزاز “المشايخ”:

ما يعجبني أكثر في كتابات وآراء الأستاذ رشيد أيلال، صاحب “صحيح البخاري، نهاية أسطورة” (رشيد أيلال، “صحيح البخاري، نهاية أسطورة”، دار الوطن، الطبعة الأولى 2017)، هو استفزازه للذين ينصبّون أنفسهم “مشايخ” الإسلام ومستودَعي حقيقته الدينية، ولأشباههم من كتاب ومثقفين. وما يعجبني أكثر في استفزازه لهم ليس تفنيده، وبالحجة والدليل، لمشيَختهم المزعومة ولجهلهم “العالِم” (عبارة “الجهل العالِم” هي للأستاذ ميمون أمسبريذ الذي استعملها في سياق آخر)، وإنما الأسئلة التي يطرحها عليهم، والتي لا يجدون لها جوابا ضمن ترسانة أجوبتهم المعهودة والجاهزة، والتي توفّرها العنعنة وفتاوى الكتب الصفراء.

من بين هذه الأسئلة: ما هو الدليل العلمي على وجود أبي بكر وعمر؟ من ألّف كتاب “صحيح البخاري”؟ ما يزيد من حنق “المشايخ” وحرجهم، هو أنهم لا يستطيعون الجواب عن مثل هذه الأسئلة رغم أن موضوعها يشكّل بالنسبة لهم حقائق بديهية لا يرقى إليها شك. ولماذا لا يستطيعون الجواب عما كانوا يعتبرونه من البديهيات؟ لأن الأستاذ أيلال، قبل أن يطرح أسئلته حول الموضوع المعني، يكون قد سبق أن قوّض تلك البديهيات التي كانت تتأسس عليها “حقيقة” ذلك الموضوع. فمثلا قبل أن يطرح سؤاله حول من ألّف كتاب البخاري، سبق أن أثبت أنه لا يوجد مخطوط أصلي للكتاب يمكن الاستشهاد به على صحة نسبته إلى البخاري، وأثبت أن كتاب “صحيح البخاري” ظل مجهولا لم يرد ذكره في أي كتاب إلا بعد أزيد من قرنين ونصف على موت البخاري. وهو ما ينتج عنه أن هذا الكتاب لم يكن موجودا خلال هذه الفترة. وهو ما يعني أنه ليس من تأليف البخاري الذي مات منذ أزيد من مائتين وخمسين سنة قبل ظهور اسم الكتاب.

لا يهمّ هنا، كما في مسألة أبي بكر وعمر مثلا، أننا قد نتفق أو نختلف مع الأستاذ أيلال. وإنما ما يهمّ هو أنه يطرح أسئلة لا يستطيع “المشايخ” وأشباههم من المثقفين، الذين اعتادوا إعطاء الجواب عن كل سؤال حتى عندما يتعلق الأمر بالطب والفلك والفيزياء النووية والبيولوجيا الجزئية…، الجوابَ عنها لأن الأستاذ أيلال يكون قد سبق أن دمّر القواعد التي ينطلق منها هؤلاء “المشايخ” لإعداد أجوبتهم المعروفة.

وعجزهم هذا على الردّ عن أسئلة الأستاذ أيلال، هو الذي يفسّر لجوءهم إلى السب والقذف، والتبخيس والتجريح كجواب وحيد يتقنونه عندما تُفحمهم وتُخرسهم تلك الأسئلة. بل لم يتورّع أحد هؤلاء “المشايخ” من تعيير الأستاذ أيلال بمرض والدته، شفاها الله وحفظها. وهو ما يبيّن مستوى الدناءة الذي نزل إليه المتهجّمون عليه، فقط لأنه استفزّهم بأسئلة تزعزع بديهياتهم وتكذّب “حقائقهم”، وتهدّد ـ وهذا هو السبب الأول لهذا التهجّم ـ بزوال ريعهم الذي يكسبونه من ترويج وترديد تلك البديهيات و”الحقائق”، التي ستنهار أمام أول اختبار علمي لها.

مفهوم جديد لتجديد الفكر الإسلامي:

منذ أزيد من قرن، بعد احتكاكهم بالحداثة الأوربية التي شكّلت لهم صدمة حقيقية، والمسلمون يطرحون ذلك السؤال الذي أصبح شبه أبدي: لماذا تقدّم الأوربيون، وهم غير مسلمين، وتأخّر المسلمون؟ وما هو الحل للنهوض والخروج من التأخر التاريخي للمسلمين؟ غالبية الأجوبة والحلول التي أُعطيت لا تخرج عن الدعوة إلى تجديد الفكر الإسلامي.

لا شك أن هذا التجديد حل مفيد ومناسب، بل هو مطلوب، مثل التجديد في كل المجالات والموضوعات الأخرى، غير الدينية. لكن بأي معنى فهِم أصحاب هذه الدعوة تجديد الفكر الإسلامي؟ إذا تتبعنا أدبيات هذا التجديد منذ جمال الدين الأفغاني (1838 ـ 1897) ومحمد عبده (1849 ـ 1905)، مرورا بجماعة الإخوان المسلمين ووصولا إلى “مشايخ” القرن الواحد والعشرين، سنلاحظ أن هذا التجديد يعني تجديد القديم وإحياءَه وتحيينه. وهو ما يلخّصه مفهوم العودة إلى منهج السلف الصالح، أي إلى ينابيع الإسلام الصافية التي يمثّلها هذا السلف الصالح. وهكذا يكون التجديد يعني تأبيد القديم وجعله حاضرا يُعاش ويُمارس كما كان في العشرات الأولى من السنين بعد ظهور الإسلام، أي في عهد الرسول (صلعم) والخلفاء الراشدين.

أما الأستاذ رشيد أيلال فقد جاء بمفهوم جديد لتجديد الفكر الإسلامي، الذي يعني عنده تجديد التفكير، بمعناه الإبستمولوجي، في هذا الفكر، وذلك بالتساؤل عن صدقية وصحّة مصادره التراثية، مع تبيان أن جزءا هاما من هذا الفكر هو، في جانبه التراثي، مصنوع ومختلق، ولم يأت به القرآن ولا الرسول (صلعم). وأبلغ مثال على هذا الصنع والاختلاق هو مرويات الحديث التي صنعت في الحقيقة الجزء الأكبر من الإسلام الذي نعرفه ونؤمن به، مع أنه ليس هناك أي دليل مقنع أن الأحاديث هي فعلا من أقوال أو أفعال الرسول (صلعم)، وخصوصا أنها دُوّنت كمنسوبة إليه بعد أزيد من قرن ونصف على وفاته، ودون أن تكون مدوّنة ولا معروفة ولا مذكورة قبل هذه الفترة. ولهذا يُعتبر ما قام به الأستاذ أيلال، بخصوص صحيح البخاري، عندما أثبت أنه مجرد أسطورة، قطيعة إبستمولوجية حقيقية في طريقة التعامل مع التراث الإسلامي، لأن السؤال الذي طرحه ليس فقط هو: هل أحاديث صحيح البخاري صحيحة؟، وإنما: من ألف صحيح البخاري؟ وفي أي زمان؟ أي: هل صحيح أن البخاري هو من كتب صحيحه؟

هذا هو التجديد الذي يحتاجه التراث الإسلامي، فكرا وفقها وتاريخا وسيرة…، والذي ينصبّ ليس على مضمون هذا التراث، وهل هو صالح لزماننا أم غير صالح، وإنما على أساسه الإبستمولوجي (المعرفي)، والذي يتلخّص في عملية العنعنة (سلسلة الروايات الشفوية) كمصر أول للحقائق التي يتضمّنها هذا التراث. إعادة النظر في الرواية الشفوية كمصدر للحقائق الدينية والتاريخية للإسلام، وإعادة النظر بالتالي في هذه الحقائق التي تُنتجها هذه الرواية، هو إحداث قطيعة إبستمولوجية في التعامل مع التراث الإسلامي، كما كتبت. وبدون هذه القطيعة التي تقطع مع أداة (العنعنة) إنتاج الحقيقة الدينية، التي تُصرّف إلى معتقدات إيمانية وأحكام شرعية وسلوكات حياتية، تكون كل المقاربات الأخرى لنقد التراث أو تصحيحه، أو تحديثه، أو تكييفه مع العصر، أو تنقيته من الخرافة…، عبارة عن تكرار التراث للتراث، أي قراءة تراثية للتراث، حسب تعبير الراحل محمد عابد الجابري.

من هنا تكون الحاجة ماسّة إلى أمثال الأستاذ أيلال لتحرير العقول من خرافة الرواية ورواية الخرافة، والذي هو في نفس الوقت تحرير للإسلام من أيدي الذين يحتكرونه باسم هذه الخرافة والرواية. وهذا التحرير للإسلام هو الذي سيجعل منه دينا صالحا لكل زمان ومكان، عكس ما يفعل “مشايخ” خرافة الرواية ورواية الخرافة، الذين يصرّون على جعله صالحا فقط للزمان والمكان الخرافيين لأبي هريرة الخرافي.

أما الاعتراض، كما يفعل العديد من “المشايخ” وأشباههم وأتباعهم، أن التشكيك في الرواية الشفوية سيؤدّي إلى إجازة التشكيك في شخصيات إسلامية نعرفها فقط من خلال الرواية الشفوية، وحتى التشكيك في القرآن الذي هو أيضا نص منقول شفويا قبل أن يُدوّن كتابيا، فهو اعتراض يُراد به ممارسة الابتزاز على كل من يدعو إلى إعادة النظر في الأصول الإبستملوجية، كما أشرت، التي يتأسس عليها التراث الإسلامي، بترهيبه أن ذلك قد يمسّ بالقرآن وحتى بالرسول (صلعم). مع أن هذا الاعتراض، على افتراض أن أصحابه ذوو نوايا حسنة، يقوم على قياس فاسد، إذ لكل مقام مقال ولكل حادث حديث. فلا يمكن منع الناس من التشكيك في “صحة” الأكاذيب خشية التشكيك في ما ثبت أنه صدق ويقين، وإلا لكان ذلك دعوة صريحة إلى نشر الأكاذيب وترويج الخرافة وإشاعة الأباطيل، ما دام أنه لا يجوز الطعن فيها ولا التشكيك في صحتها. فليس المطلوب استبعاد كل خبر منقول شفويا. وإنما المطلوب فحص شروط الصحة، بالمفهوم الإبستمولوجي دائما، هل هي متوفرة في هذا الخبر المنقول شفويا أم لا. وعندما نفحص العنعنة الحديثية في ضوء هذه الشروط، نجد أنها غائبة عنها، أصلا وكلّيا.

خصم جديد وغير عَلماني:

ولأن الأستاذ أيلال ينطلق، في تقويضه للأساطير المؤسَّسة على خرافة الرواية ورواية الخرافة، من القرآن ومن المنهج العلمي لتمحيص كتب التراث، فهو بذلك يشكّل خصما جديدا لـ”مشايخ” خرافة الرواية ورواية الخرافة، يختلف عن خصمهم التقليدي المعروف، والذي كان يمثّله العلماني والشيوعي وصاحب النزعة المادية… فقد كان من السهل على هؤلاء “المشايخ” وأتباعهم الردّ على خصومهم هؤلاء بالقول إنهم كفرة وملحدون (هكذا يفهمون أو يريدون أن يفهموا العَلمانية)، وجاهلون بحقيقة الإسلام، يتبنّون التفسير المادي للكون ولا يؤمنون بوجود الله، ولا يستحقون بالتالي مناقشتهم في موقفهم من الدين بصفة عامة ومن الإسلام بصفة خاصة، والذي لا يؤمنون به نتيجة عدم إيمانهم بوجود الله. هكذا يتخلّص، وبجرّة قلم، هؤلاء “المشايخ” من هذا النوع من الخصوم، مما يجعلهم لا يشكّلون أي “خطر” على فكرهم الخرافي.

أما الأستاذ أيلال فهو يشكّل خطرا حقيقيا عليهم، يهدّد فكرهم الخرافي لأنه مسلم ومؤمن، ويعارضهم انطلاقا من كتب التراث نفسها التي بها يُفتون ويشرّعون، ويكشف عن تناقضاتها وتهافتها، عكس الفئة الأولى ممن يصنّفهم “المشايخ” ضمن العلمانيين والشيوعيين وذوي النزعة المادية، والذين لا يخصّصون الوقت الكافي للاطلاع على التراث الإسلامي وقراءة كتبه الصفراء، كما يفعل الأستاذ أيلال، الشيء الذي أهّله لاستعمال سلاح “المشايخ” التراثي، وبتمكّن ومهارة، لتفنيد تخاريفهم والرد على ترّهاتهم. وهذا ما يغيظهم حد السعار لأنه لا يمكن مواجهته بالقول إنه علماني أو شيوعي أو مادي أو جاهل بالإسلام وتراثه، كما يفعلون مع خصومهم التقليديين. فلا يبقى لهم، كما سبقت الإشارة، إلا اللجوء إلى أسلوب السب والشتم، والقذف والتجريح الشخصي الذي لا علاقة له بمناقشة الأفكار، ولا بالردّ عن الأسئلة التي يطرحها عليهم الأستاذ أيلال.

من أجل ثورة إسلامية ضد الإسلام:

الإسلام الذي نمارسه اليوم، اعتقادا وسلوكا وتشريعا وسياسة…، هو إسلام صنعه رواة الحديث بعد أزيد من قرن ونصف على وفاة الرسول (صلعم)، لتكتمل في العصر العباسي “صناعته” في صيغتها النهائية، التي وصلتنا كنموذج للإسلام الذي علينا، كمسلمين، أن نعرفه ونلتزم بتعليماته وأحكامه. ولأن هذا الإسلام المصنوع كان مفيدا للحكّام الممسكين بزمام السلطة السياسية، لأنه في الحقيقة صُنع لهم، فقد شجّعوا على نشره وتعليمه وتعميمه، بل عملوا على فرضه وترسيمه على أنه هو الإسلام الحقيقي، لأنه إسلام الخلفاء والسلاطين وأمراء المؤمنين.

ولهذا فإن أي إصلاح ديني، سواء سُمّي، كما في المغرب، بإصلاح الشأن الديني، أو إعادة هيكلة الحقل الديني، لن يكون له أي مفعول ولا نتيجة إذا لم يكن ثورة على هذا الإسلام المصنوع، الذي ابتدعه رواة الحديث. وأداة هذه الثورة، حتى نتجنّب القراءة التراثية للتراث، هي النقد الإبستمولوجي الذي ينصبّ على المصادر التي نستقي منها معرفتنا بالإسلام، والتي هي مصادر تتشكّل من الرواية الشفوية. وهذا ما يقوم به الأستاذ رشيد أيلال.

هذه الثورة ضد الإسلام الذي صنعه رواة الحديث، هي ثورة من أجل الإسلام لتخليصه من أزيد من 75% من المضامين التي أضافها إليه هؤلاء الرواة، حتى كاد أن يغيب معها الإسلام الذي جاء به القرآن ومورس في عهد الرسول (صلعم)، بسبب أن الإسلام الذي يمارس اليوم، اعتقادا وسلوكا وتشريعا وسياسة و”مشيَخة”…، كما سبقت الإشارة، ليس هو فقط إسلام القرآن، ولا فقط إسلام الرسول (صلعم) وصحابته في عهده (أقول في عهده وليس بعد وفاته)، وإنما هو في جزئه الأكبر (فوق 75%) إسلام صنعه رواة الحديث.

والخطير في هذا الحديث هو تأثيره على القرآن نفسه، عندما يخضع تفسيره وفهمه لهذا الحديث فيصبح بذلك هذا الأخير صانعا للقرآن كذلك بشكل غير مباشر، لأنه صانع لفهمنا وتأويلنا له. وهو ما يجعل الحديث، الذي قد يكون تلفيقا واختلاقا، متحكّما في القرآن الذي هو صدق وحق. فيفقد بذلك القرآن صفة الحق ليصبح تابعا لما قد يكون مجرد باطل.

لقد أشرت إلى أن الحكّام كانوا وراء انتشار وفرض هذا الإسلام الذي صنعه رواة الحديث، تزلّفا في الغالب إلى هؤلاء الحكام، الذين وجدوا في هذا الإسلام المصنوع شرعية لسلطتهم وسندا لاستبدادهم. ولهذا فإن الثورة على هذا الإسلام، المصنوع، لا يمكن أن تنجح وتتحقّق فقط على أيدي مفكرين مثل الأستاذ رشيد أيلال. بل لا بد لذلك من مساندتها والتشجيع عليها من طرف الدولة وحكّامها، وذلك بأن تعمل هذه الدولة على نشر النقد الإبستمولوجي ـ كالذي يمارسه الأستاذ أيلال على الحديث، الصانع الحقيقي للإسلام المصنوع ـ لمصادر المعرفة المشكّلة للإسلام الذي نعرفه، من خلال المدرسة والإعلام، ولمَ لا حتى خطب الجمعة. وهذا يشترط طبعا أن حكّام هذه الدولة لن يعودوا في حاجة إلى إسلام مصنوع يستمدّون منه شرعية لاستبدادهم وتسلّطهم، بعد أن يكونوا قد اقتنعوا بتبنّيهم للديموقراطية كنهج لممارسة السلطة، حيث يستمدّون شرعية هذه السلطة من هذه الديموقراطية وليس من إسلام مصنوع.

كل هذا يؤكد أن أي إصلاح ديني حقيقي، وخصوصا عندما يتعلّق الأمر بالإسلام، لا ينفصل في الأصل عن إرادة حقيقية لإصلاح سياسي حقيقي. وهو ما يثبته تاريخ أوروبا التي تحرّرت، لما أرادت أن تتحرّر من الاستبداد السياسي، من الاستبداد الديني، الذي كانت تمثّله وتمارسه سلطة الكنيسة، والذي كان يدعم الاستبداد السياسي ويحميه. هذا الاستبداد الديني لسلطة الكنسية تمثّله في الإسلام سلطة مرويات الحديث، وكل الكتب الصفراء للسردية الإسلامية، وهي سلطة دينية تدعم وتحمي الاستبداد السياسي، كما سبقت الإشارة. ولهذا فإن المعارضين للنقد الإبستمولوجي الذي يقوم به الأستاذ رشيد أيلال لمصادر المعرفة المشكّلة للإسلام الذي نعرفه ونمارسه، هم مدافعون في الحقيقة عن الاستبداد السياسي وحماة له.