سعيد السالمي يكتب: كرم المغاربة من “شارل دو فوكو” إلى رفيقتي “امحمد المكي”

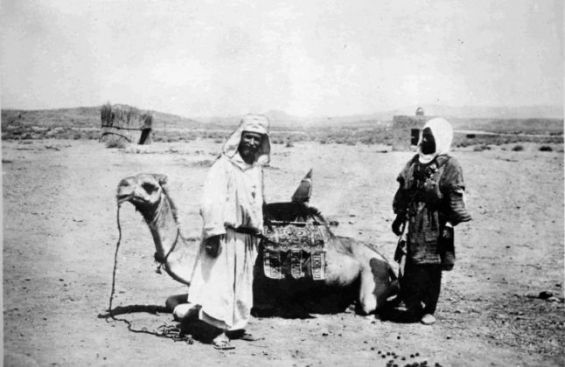

لقطة من الفيديو الذي أثار تعليقات رواد المواقع الاجتماعية

على غرار الكثير من رواد المواقع الاجتماعية تابعت الأصداء التي أثارها فيديو الشاب المغربي امحمد المكي الذي صادف سائحتين فرنسيتين في أعالي جبال امسمرير، جنوب شرق البلاد، وحيدتين على متن سيارتهما، واستقبلهما بحرارة عفوية، وأكرمهما بكل فرح برغيف خبز وفواكه جلبها معه مشيا على الأقدام وسط الجبال لمدة ثلاث ساعات لوالده الذي يتناوب معه رعي الغنم في مكان يبعد 25 كلم عن بيتهما، ورافقهما لمدة يوم كامل دون أن ينتظر منهما أي مقابل حتى أنهما لا تخفيان انبهارهما بهذه القيم التي باتت نادرة في عالمنا اليوم..

طبعا ليست هناك زاوية واحدة للنظر إلى هذا الفيديو الذي ألهب تعليقات رواد المواقع الاجتماعية.. فهناك من رأى أن المغاربة جميعاً، وهنا أقصد المغرب الكبير بكل أرجائه، يعتبرون إكرام الضيف، والغريب عموما، سلوكاً عادياً نشؤوا وترعرعوا عليه.. وهناك من يرى أنه سلوك نادر بدأ يتراجع داخل المجتمع يجب التعريف به والتشجيع عليه في زمن انهيار القيم، وهناك فريق ثالث ركز على نقد هذا النوع من السياحة التي تنظر إلى السكان الأصليين وكأنهم ظواهر إنسانية تسلّيهم، وهذا طرح ليس حكرا على مناهضي الاستعمار وما بعد الاستعمار بل إن الكثير من الغربيين أنفسهم باتوا يتوجسون منه.. وهناك من رأى في قسوة الحياة التي يعيشها المكي البالغ من العمر 35 سنة، ورفيقه البالغ من العمر 24، ووالده البالغ من العمر 55 سنة، صورة مصغرة من المغرب المنسي الذي يعيش خارج الزمن وخارج المكان وخارج الدولة أيضا الغائبة تماما عن تلك المناطق النائية والقاحلة، وأصحاب هذا الطرح ذهبوا إلى تحميل الدولة مسؤولية الفقر المدقع الذي يدفع شابين مهمشين إلى القبول والرضا بحياة قاسية بعيدا عن مشاريع الدولة وخططها التنموية التي تصرف عليها ملايير الدراهم من أموال دافعي الضرائب دون أن يصل النزر القليل من ثمارها إلى تلك البقاع القاحلة والمنسية من مغرب الهامش العميق.

وبعيدا عن القراءات المتعددة، حسب الزوايا المختلفة لرؤية الفيديو، فإن ما يلفت الانتباه فيه هو تعفف الشابين محمد المكي ورفيقه، ليس فقط عندما رفضا كل الإغراءات المادية مقابل خدماتهما التي قدماها بسخاء لضيفتين عابرتين، وإنما أيضا عن رفع أعينهما إلى شابتين فرنسيتين وحيدتين مغريتين، قذفت بهما الأقدار نحوهما في ذلك الخلاء العاري بعيدا عن كل مراقبة سوى تلك التي أملتهما عليهما أخلاقهما البدوية، حيث كان محمد المكي يسوق حماره متقدما السائحتين حتى لا يشغل باله بالنظر إلى إليهما. وحتى عندما كان يرفع نظره أو يمد يده مصافحا لهما يفعل ذلك باحترام أقرب إلى الخجل العفوي. ولا يضاهي هذا التعفف النبيل سوى تلك الشجاعة التي أظهرتها الشابتين الفرنسيتين المغامرتين وهما ترافقان شابا لا تعرفان أي شيء عن ماضيه أو حاضره، وصدقتا بسرعة كل كلمة كان يقولها لهما منذ أن مد لهما بعفوية كسرة الخبز التي كان يحملها إلى والده، وهو ما جعل إحدى الشابتين تعلق في الفيديو قائلة إنها شعرت بالثقة منذ النظرة الأولى التي تقابلت عيناها مع امحمد المكي، وسارت هي ورفيقتها خلفه عابرتين مسالك وعرة بين الهضاب والوديان القاحلة غير آبهتين بأي خطر يمكن أن ينتاب المرء وهو يعبر تلك الفيافي الخالية والموحشة.

في هذه الورقة سأركز على الزاوية الأولى، لكي أستحضر أن كرم المغاربة من الشمال إلى الجنوب كان غالباً على طباعهم، حتى أنه كلفهم كثيرا في أمنهم وأمن أرضهم، في زمن الاستقلال عن السلطة المركزية، حيث كان تنقل الأهالي بين القبائل موسوما بتدابير مشددة بله من الفرنسيين الذين سبقتهم الأصداء التي تصل من الجزائر منذ أن احتلوها سنة 1830، دون أننسى رواسب الحروب الصليبية التي ظلت تتوارثها الأجيال كما يشهد بذلك كل “الجواسيس” الذين أرسلتهم فرنسا إلى المغرب لاستطلاع أحواله قبل غزوه، ومع ذلك استقبلهم المغاربة في مختلف المناطق بكرم، وفتحوا لهم صدورهم، ما مكنهم من جمع المعلومات العسكرية والأمنية والجغرافية الاجتماعية لتسهيل غزوهم..

حدث ذلك مرات كثيرة خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر، عندما كان ما سمي بـ “المسألة المغربية” يقلق القوى الاستعمارية في أوروبا الغربية، وعلى الخصوص فرنسا وإسبانيا وألمانيا وبريطانيا. كان المغرب يمر من مرحلة حرجة على الصعيدين السياسي والاقتصادي، ما دفعه إلى تقديم تنازلات كبرى، على شكل اتفاقيات متعددة الأطراف (اتفاقية الجزيرة الخضراء سنة 1906، واتفاقية برلين سنة 1884)، أو اتفاقيات ثنائية تمت ترجمتها إلى “بعثات عسكرية” باتت تمارس مهامها على الأراضي المغربية وسط جيش السلطان. ومع ذلك، فإن المغرب لم يكن معروفاً بشكل كافٍ بالنسبة لهذه الإمبراطوريات الاستعمارية سيما أن البعثات الاستكشافية التي تناولت الشأن المغربي، كانت حتى ذلك الحين قليلة جداً..

وسط هذا التنافس الاستعماري كانت فرنسا تعتبر نفسها أولى باحتلال المغرب، ذلك لأنها كانت تتوفر على أكبر بعثة عسكرية في جيش السلطان منذ سنة 1877، وكانت تحتل الجارة الجزائر منذ سنة 1830 فضلا عن عدد من دول غرب إفريقيا، كما أن ديون السلطان المغربي تجاهها تجاوزت 100 مليون فرنك فرنسي، ولم تكن هناك حلول مرتقبة في الأفق القريب، ما جعل التدخل العسكري الفرنسي حتميا لا محالة، وبقي السؤال الوحيد عن الكيفية التي سيتم بها، هل من جهة المحيط الأطلسي، كما كان يخطط له الدبلوماسيون أم من جهة الجزائر كما ارتأى السياسيون.

وعملا بقاعدة مفادها انك “إذا أردت غزو بلد ما، فليس مطلوبا منك أن تكون قوياً من أجل إخماد تمرد شعبه، أو إعادة تنظيمه، بل إنك في حاجة إلى معرفةٍ دقيقةٍ بتاريخه وعقلية سكانه وعاداتهم”، قامت وزارة الحرب الفرنسية بإيفاد “بعثات للاستطلاع” إلى المغرب.

لم تكن فرنسا وقتها تتوفر على جهاز للاستخبارات مهيكل بالشكل الحالي، على غرار “الإدارة العامة للاستخبارات الخارجية” الذي لم يؤسس إلا سنة 1944. كان هنالك فرع في وزارة الحرب أو الدفاع يسمى “مستودع الحرب”، تم إنشاؤه بعد هزيمة فرنسا أمام ألمانيا سنة 1971، من طرف مهندسين عسكريين بالتنسيق مع عصبة الجغرافيا.

وفي هذا السياق، قررت الوزارة تنظيم “بعثات استطلاع” في المغرب، للمرة الأولى سنة 1884 من طرف “شارل دو فوكو”، وبعدها أربع مرات من طرف “ماركي دو سيغونزاك” : 1889 ـــ 1890؛ 1899ـــ1901؛ 1903؛ والأخيرة بين 1904 و1905 وهي الأهم.

إن اختراق المغرب في تلك الفترة لم يكن بالأمر السهل على الإطلاق، لأنه لم يكن دولة بالمعنى العصري بالنظر لوضعه السياسي والاجتماعي والديني المتميز، حيث كانت ثلاثة أرباع البلاد متمردة على السلطان، حتى أنها كانت تدعى “بلاد السيبة”، وتربطها علاقة معقدة بالسلطة المركزية التي كانت تشهد صراعاً كبيراً بين السلطان عبد العزيز وأخيه عبد الحفيظ.

ومع ذلك، بفضل كرم المغاربة، طيلة رحلاتهم دون استثناء كما سنرى، نجح هؤلاء “الجواسيس” في اختراق المنظومة الاجتماعية والسياسية والدينية والعسكرية والاقتصادية، وجلبوا معلومات مهمة للغاية بالنسبة لفرنسا، لم تفدها فقط في دخول المغرب وإخماد انتفاضاته، ولكنها أفادتها أيضاً خلال الفترة التي أدارت فيها البلاد تحت الحماية بين 1912 و1956، كما يشهد بذلك المقيم العام الفرنسي في المغرب في تلك الفترة، الجنرال اليوطي، الذي كتب تمهيدا لتقرير المهندس العسكري “سيغونزاك” حول المغرب قال فيه: “هذا تقرير كتب عن جدارة وحسن نية، ولم يبق أمام المسؤولين من أمثالي ورؤسائي إلا أن يوظفوا حمولته العلمية والسوسيولوجية والسياسية”.

هكذا تظهر الأهمية البالغة لرحلة “سيغونزاك”، التي لم تثر كثيرا، ربما لأن مذكراته لم تتوفر للعموم على عكس سابقه “شارل دو فوكو” الذي تقمص صفة راهب يهودي ليجوب المغرب من شماله إلى جنوبه، وجمع كمّا غزيرا من المعلومات، وهذا يسائل الذين يريدون اليوم أن يقنعونا أنهم اكتشفوا فجأة حاجة المغاربة واليهود للتعايش..

فمن يكون سيغونزاك؟ وما الذي جعل رحلته تكتسي هذه الأهمية؟

سيغونزاك مهندس وضابط عسكري عرف عنه أنه مشاغب في الجيش وكانت الصحافة قد كتبت عن الاشتباه في تورطه في جريمة اغتيال أحد زملائه في ثكنة عسكرية. أنجز العديد من المهام خارج فرنسا، وفي إفريقيا على وجه الخصوص، ما شجع رؤساءه على استقدامه لمهمة اختراق المغرب طيلة هذه الفترات الأربع.

خلال المهمة الأولى اخترق جهة الريف، شمال شرق المغرب، وفي المهمة الثانية اخترق الجنوب الغربي، بشكل جزئي، وفي الثالثة التي كانت قصيرة بدا في الوسط ولم يتممه، وفي المهمة الرابعة انطلق من الشمال، من طنجة الى “موغادور”، على البحر (الصويرة حاليا) غرب مراكش، ومنها إلى الوسط جهة الأطلس المتوسط في خنيفرة، وبعدها إلى الجنوب الشرقي جهة الرشيدية، ليعود الى جهة الغرب عبر وارزازات، وتارودانت، ثم إلى طاطا حيث اعتقل لمدة ستة اشهر من طرف قبيلة آيت بن تابع، وهي واحدة من القبائل المتمردة على السلطان..

تجدر الإشارة إلى أنه، في البداية، من فرنسا، عندما كان يستعد للسفر إلى المغرب، كان هناك نقاش داخل وزارة الحرب حول تسليحه. في البداية قبلت بذلك، ولكن تدخل وزارة الخارجية في آخر المطاف جعلها تتراجع عن الفكرة خشية على حياته، نظرا لخطورة الوضع في المغرب، وبعثته إلى المغرب دون سلاح.

مع ذلك اقتنى بعض الأسلحة من متاجر خاصة، وحتى لا يثير الشبهات سافر وبعثها بشكل معزول عبر الباخرة إلى طنجة، التي كانت حينها مدينة دولية، وعند وصوله إليها ظل ينتظر وصول السلاح، يوما بعد يوم، وبعد شهرين من الانتظار، دون جدوى، استعان بفرنسي مقيم في المدينة فزوده ببعض القطع لكي يخوض مغامرته..

في تلك الأثناء التحق به الكاتبان الجزائريان “عبد العزيز الزناكي” متخصص في اللسانيات والأديب “سعيد بوليفة”، ليسافرا معه عبر البحر إلى “موغادور”، جنوب غرب المغرب، ومن هناك سيضعون الخطة للانطلاقة.

استقدموا ثلاثة شباب، ومجموعة من الدواب، حمير وبغال من أجل التنقل. اثنان من الشباب طباخان، والثالث سيقدمه “سيغونزاك” خلال رحلته بصفته حفيدا لشيخ صوفي سوداني معروف في المغرب ويحظى بالكثير من الاحترام اسمه “ماء العينين”، بينما سيقدم “سيغونزاك” نفسه ومعه الكاتبان كمريدين للشيخ، يتعلمان منه الدين والفقه..

حلقوا رؤوسهم وشعرهم بشكل كامل لكي لا يثيروا الشكوك، وارتدوا لباس البدو حتى أن أحدهم قال لسيغونزاك عبارة طريفة مفادها أن ” لا احد يستطيع ان يتعرف عليك الآن، حتى الرب”.

غادورا ذات صباح باكر من في 24 ديسمبر 1904 إلى مراكش شرقا، ومنها إلى الرحامنة شمالا، وهي آخر منطقة تابعة للسلطان في هذا الاتجاه، ما جعل “قائد” المدينة يعبر لهم عن تخوفه بشأن مصيرهم إن هم دخلوا بلاد السيبة وبعث معهم مساعدين وفروا لهم الحماية إلى إن دخلوا أول قرية من القرى المتمردة على السلطان.

هذا الاحتكاك الأول بمنطقة “السيبة” مهم جدا. أولا لأنها أول منطقة خطيرة يمرون منها، وكما كان متوقعاً فقد قدموا أنفسهم بصفتهم التي اتفقوا عليها، فأكرمهم الناس وحظوا بالاحترام والتقدير الواجب لحفيد الشيخ. وثانياً لأنهم هنا سيبدؤون اكتشاف المنطق الذي تسير عليه الحياة في هذه الجهات التي يغيب فيها قانون الدولة، ويسود العرف القبلي. مثلا للعبور من قبيلة إلى قبيلة يجب إن تدفع الأجر لمرافق يؤمن لك السفر ويحميك، وتسمى هذه المهنة بـ”الزطاط”، حتى إن هذه الكلمة دخلت القاموس الفرنسي. سيدفعون ثمن “الزطاط” ليرافقهم إلى القبيلة المجاورة جهة الشرق.

عندما وصلوا إلى خنيفرة، حيث توجد الزاوية الصوفية المعروفة لشيخ اسمه “سيدي علي امهاوش” أكرمهم كالعادة وفتح لهم كل الأبواب، بما فيها المعلومات العسكرية عن السلاح ونوايا سكان المنطقة تجاه فرنسا “الصليبية”، ومدى استعدادهم لشن الحرب عليها، إذ تصلهم أصداء المعارك في الجزائر حينها. كما سيكتشفون من خلال “سيدي علي امهاوش” مدى قوة تأثير الشيخ الصوفي على القبائل المجاورة التي تعتبر مستقلة سياسيا عن قبيلته، ولكنها تخضع لتأثيره دينيا، أو صوفيا إن حق التعبير. وهكذا سيصطحبهم هو نفسه إلى أن وصلوا إلى الريش في الرشيدية جنوب شرق البلاد، وسلمهم للساكنة هناك وعاد أدراجه. ومن سخرية التاريخ أن هذا الرجل نفسه سيستشهد في معركة ضد فرنسا في نفس المكان سنوات بعدها.

عند الوصول إلى الرشيدية، سيعبر “سيغونزاك” عن دهشته من مفارقة غريبة حول سكان المنطقة حيث كتب أن” فقر الناس الشديد هنا بسبب قلة الموارد الطبيعية والطابع الصحراوي للمنطقة التي تكاد تنعدم فيها الفلاحة، لم يمنعهم من إكرامنا”، قبل أن يضيف برؤيته الإستخباراتية أن نقطة قوتهم هي التجارة حيث تمثل معبرا استراتيجيا غنيا بين الشمال والجنوب إلى الصحراء وإفريقيا، ما جعله يكتب ملاحظة مهمة جدا مفادها أن أكثر ما يمكن فعله لهزم الساكنة في هذا الجزء من المغرب هو خنق هذا المعبر.

إذاك أيضا، في هذه المرحلة من السفر سيبدأ الصراع بين الطباخين اللذين رافقاه ما جعله يتخلى عن أحدهما. هذا الأخير، الذي ينتمي إلى قبيلة من منطقة طاطا، توعد “سيغونزاك” بالانتقام منه، وكذلك سيكون.

وهنا فهم سيغونزاك أن الانتقام لن يكون إلا كشف أمره، وهو ما سيكلفه حياته، فقسم مركبته إلى فريقين، تحسباً. الأول بقيادة الزناكي سيذهب إلى وارزازات ومنها إلى مراكش، والثاني سيقوده هو، وسيمر عبر “النيف” جهة الشرق قبل إن يعود الى زاكورة في أقصى الجنوب الغربي الصحراوي.

في زاكورة كالعادة سيزور زاوية سيدي محمد بناصر، واحدة من الزوايا الأكثر تأثيرا في المغرب، وسيجمع المعلومات من الساكنة عن عتادهم الحربي وعاداتهم في التجارة والفلاحة، وتنظيمهم القبلي، كيف ينتخبون شيخ القبيلة وأعوانه، وكيف يتصاهرون، وتزوجون وينظمون أعراسهم. هذه الخطوة كانت حاضرة في كل خطواته، كما لو انه بصدد بحث إثنوغرافي أو انثربولوجي..

بعدها سيتحرك شمالا جهة طاطا، وهناك سيعترض سبيله سكان قبيلة بن تابع، وهي قبيلة الطباخ الذي انفصل عنه. أشهروا السلاح في وجههم، وطلبوا تسليم “الرومي” (النصراني) الجاسوس. نفت القافلة أن يكون معهم نصراني إطلاقا وبدؤوا التفاوض عن بعد، ولم تستسلم القافلة إلا بعد معركة مرير انتهت باعتقال سيغونزاك وتفتيش كل أطراف جسده للتأكد من أنه نصراني، وكان القرار قد اتخذ بإعدامه بتهمة التجسس.

قضى مع إحدى العائلات، معتقلا معزولا في البداية وبعدها بدأ التسويف بشأن الاغتيال وبدأت علاقة ودية تتشكل مع “الحاج”، رب البيت الذي اعتقل فيه وخصه بالشكر في مذكراته. وهنا عاد الكرم المغربي ليغطي على الحق في القصاص من الخيانة العظمى، بل وكاد أن يتزوج من إحدى بنات الحاج، وتأقلم مع الثقافة حتى أنهم كانوا يصطحبونه إلى المقابر للبحث عن الكنوز بدعوى انه يملك قدرات خارقة في دحض الجن، وانتشرت إشاعة بأنه طبيب يداوي بعض الأمراض وكان الناس يأتونه من كل حدب وصوب، حتى أن بعضهم يقطع المئات من الكيلومترات من أقصى الحدود الجزائرية لزيارته. كم استفادوا من خبرته العسكرية واصطحبوه معهم إلى قتال القبائل الأخرى، كجندي من جنودهم. وفي غضون ذلك حاول الفرار مرات عديدة، تارة بمساعدة الحاج نفسه وتارة بمساعدة الرقاص (ساعي البريد)، ولكنه لم يفلح.

بدأت فرنسا المفاوضات من أجل إطلاق سراحه، بداية من خلال أحد التجار الذي أتى إلى القبيلة من موغادور، بإيعاز من زميله الزناكي الذي كان قد وصل إلى مراكش، ورفضت القبيلة رفضاً باتاً، ثم بدأت المساعي من طرف الباشا الكلاوي، باشا منطقة مراكش بإيعاز من السلطان، وهناك قبلت القبيلة بإطلاق سراحه وتسليمه للباشا، تقديرا للسلطان مع أنها قبيلة من قبائل السيبة، ما يفسر الطابع المعقد للعلاقة بين هذه القبائل والسلطة المركزية. متمردة عليه لا تدفع له الضرائب ولكنها كانت تحترمه وتوقره.

التحق سيغونزاك بمراكش، وحظي باستقبال… السلطان، ومنها إلى فرنسا.