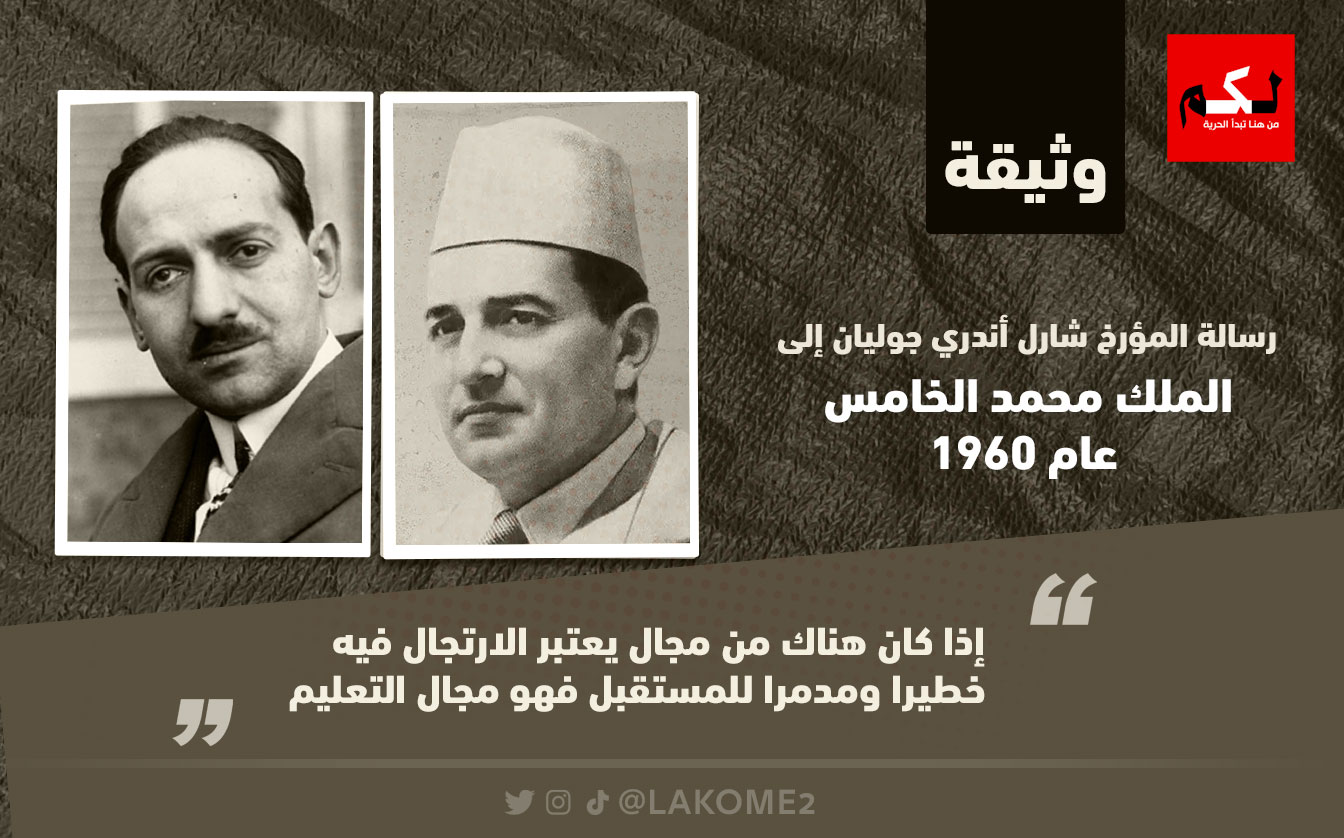

وثيقة l أبراهام السرفاتي: الطائفة اليهودية المغربية والصهيونية

يعيد موقع “لكم” نشر هذه الورقة، التي تمثل “وثيقة تاريخية”، نشرها المناضل المغربي أبرهام السرفاتي في عام 1969 في مجلة “أنفاس” المغربية، وفيها يستعرض جانبا من تاريخ الطائفة اليهودية في المغرب، والدور الذي لعبته “الصهيوينة” بالتواطؤ مع الاستعمار الفرنسي، ومع “نخبة مغربية فاسدة” في استئصال أبناء الطائفة اليهودية من بلدهم الأصلي المغرب وتهجيرهم قسرا إلى إسرائيل لبناء المشروع الصهيوني الاستعماري على حساب الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، الذي يدفع فاتورة ذلك التواطؤ المريب، والذي مازال قائما خدمة للمشروع الصهيوني التوسعي.

أبراهام سرفاتي (1926 ـ 2010)، مهندس وسياسي مغربي، يهودي الديانة، معادٍ بشدة للحركة الصهيونية، وقد انتمى في أواخر ستينيات القرن الماضي، إلى أحد التنظيمات اليسارية التي كانت محظورة في المغرب، الأمر الذي تسبب باعتقاله في سنة 1975 والحكم عليه بالسجن المؤبد، قبل الإفراج عنه في سنة 1991 وإبعاده إلى فرنسا. وكان معروفاً عنه علاقته الوطيدة بالثورة الفلسطينية، ودعمه الكامل لقيام دولة فلسطينية.

وفيما يلي نص المقالة

سيقال لي، مثلما سمعت ذلك سابقا، لماذا لازلتَ تنشغل غاية اليوم بالقضية اليهودية المغربية؟ بل لنترك هذه الطائفة تتقلَّص غاية حدَّ أبسط تعبيرها، بحكم مفعول الهجرات، حينها لن يغدو إشكالا أمر المتعنِّتين.

حقيقة، تتوخى هذه المقالة تسليط الضوء على المكوِّن اليهودي المغربي في شموليته، سواء من ظلُّوا متماسكين هنا، أو منتشرين ومتشرِّدين في الغرب، ثم فئة أخرى وجدت نفسها قد نُقِلت إلى دولة انطوى اسمها على دلالة بالنسبة إلى اليهود لكنهم اكتشفوا حاليا، بأنَّه خلف هذا السعي يتوارى مشروع للتفقير والبَلْترة، وكذا تدمير ثقافي ومغامرة عسكرية وعنصرية. هكذا، خُدِعَ اليهود المغاربة، في إطار تحايل عام على اليهودية، تَوَّجَ الفعل الاستعماري الاستئصالي الذي انطلق مخطَّطه منذ قرن.

أتطلَّع عبر تحليل هذا المسار، وجهة بلورة تقاسم قناعة شخصية، تعزَّزت نتيجة دراسة وثائق الماضي أو الحاضر، مفادها أنَّ الطائفة اليهودية في العالم العربي، وقعت أسيرة الصهيونية .قناعة تعبر عن تضامنها العميق مع الثورة العربية، وتتوخى بالتالي المساهمة في تفكيك بنية المشروع التاريخي الأخير للرأسمالية المتمثِّل أساسا في احتجاز اليهود عالميا داخل غيتو، وأيّ غيتو!

قصد المساهمة في بلورة تجليات من هذا القبيل، تبرز جوهرية البحث الجدِّي عن الحقيقة. لا أدعي بهذا الخصوص، امتلاكي قدرة تفوق الآخرين. لكن، الارتكاز على معايير ومبادئ الاشتراكية العلمية قد يتيح إمكانية التخلُّص قدر مايمكن من الذاتية. خلفية مرجعية، تعني أيضا استحضار الاهتمام، بمعطيات البنية الفوقية، الثقافة، الايديولوجيا، الدين. مادام تاريخ الصهيونية نفسه، من خلال مآزقه التي تبلورت وتطورت، يقتضي الالتفات إلى هذه المعطيات دون الاكتفاء دائما بعزلها وتحويرها.

من ناحية أخرى، ارتأيت بين فقرات هذه الدراسة، قدر المستطاع، عدم الإشارة كثيرا إلى الأسماء .مادام التاريخ سيعمل على تصفية حساباته مع البعض. عندما تدقُّ ساعة تحقُّقِ اكتشاف ثانٍ لدروب جديدة فيما يتعلق بالتعايش اليهودي-العربي .مع ذلك، لن أتردَّد قط في توجيه النقد إلى من يواصل غاية اليوم، داخل الدولة الصهيونية، مشروعه التضليلي.

قصد تسريع وتيرة هذا الوعي، يجب على الحركة الوطنية، انتقاد أساليب النزوع البورجوازي القومي، تقريبا محاولة تأويل الصهيونية كظاهرة معزولة وموصولة فقط بالعوامل الدينية.

في العالم العربي، دشَّنت حركة فتح الطريق، قبل حرب يونيو .1967وضع يفترض نتيجة تأثيراته المستقبلية المهمة، توجيه تحيَّة الإشادة، إلى سياسيين طالما بقوا وحيدين هنا، استطاعوا التموضع في خضَمِّ سبيل حظي اليوم بانضمام مجموع الهيئات الوطنية .يبقى مطروحا، تحويل ذلك إلى حقيقة على مستوى الحياة اليومية، بالتالي العثور ثانية على الحقيقة الوطنية ثم إعادة بنائها.

أولا، الطائفة اليهودية المغربية قبل الاستئصال

وجب التوضيح، بأنَّ مسألة الاقتلاع من الجذور تعتبر سيرورة، ولاترتبط بتاريخ معين. حاليا، ماتبقى هنا من الطائفة اليهودية المغربية، يعيش بكيفية منطوية على الذات، بالتمركز أساسا داخل نطاق الدارالبيضاء، المدينة النمطية على مستوى اقتلاع الجذور.

تظل حديثة تماما، الحقبة المزدهرة والحيوية للجماعات اليهودية .احتفالات أحياء الملاَّح في مدن فاس، صفرو، سلا، وكذا أخرى، ومنذ عشر سنوات جرى تعايشها في الأطلس والجنوب. رغم المجهود الاستعماري الذي استغرق قرنا من الزمان ثم تمثَّلته الصهيونية وطوَّرته!.

قيل كل شيء، حول هذا الماضي، مع ذلك، لازال الموضوع في حاجة إلى قول كل شيء. استند جميع الملاحظين على المرجعية الغربية .استعماريون أو صهيونيون، بهدف تشويه هذا الماضي، عمدا في أغلب الأحيان. وطنيون أو ببساطة ملاحظون أكثر موضوعية، يسعون إلى تحديده ضمن إطار مأزق تاريخي، يُقَدَّم طبعا كـ”عصر ذهبي”، موصول فقط عاطفيا مع المستقبل.

إنَّ إعادة النظر في المرجعية الغربية وكذا إعداد منظور مستقبلي نوعي، بحيث تبلور المشروع في العالم العربي منذ يونيو 1967، يتيحان إمكانية استعادة هذا الماضي، وإحيائه ثم ربطه بالمستقبل .يقتضي ذلك، في كل الأحوال، هزم التَّضليل الاستعماري والصهيوني، صحبة المزيِّفين.

أندريه شوراكي، الأمين العام للاتحاد الإسرائيلي العالمي، أنجز عدَّة مؤلفات حول موضوع الطائفة اليهودية في شمال إفريقيا والمغرب. تحت غطاء الموضوعية القانونية، أتاحت إحدى أعماله إمكانية الإعلان سنة1951 من طرف الجريدة الصهيونية ”نوار”، التي نفتت سموما ضمن صفوف الشباب اليهودي بين سنوات 1945 و1952، عن فكرة فضل فرنسا بخصوص: ”تحرُّر اليهودي اللامتناهي من استبداد أبقاه مستسلما إلى رضا أسياده”.

ما الذي يعتقده، ليس السيد شوراكي المتموقع جيدا داخل منظومة الدولة الصهيونية، بل الذين ساعدوه على التضليل، إذا تذكَّروا لقاء لنائب رئيس التحالف سنة 1947، حين تأكيده بأنه تحالف يسعى كي يصير ملاذا يهوديا بالنسبة للناجين من النازية، و:”تطرح أيضا إشكالية معرفة مستقبل فلسطين. لن يجيب بطريقة جازمة، لكن قناعته تؤمن بأنَّها قضية “سيتمُّ تدبيرها”. مادام ”عكس ذلك يشكل كارثة حقيقية”، يؤكد المتكلِّم” (جريدة نوار، العدد 9 ماي 1947).

بالعودة إلى ”الاستبداد” المشار إليه أعلاه. استبداد غريب يسمح لتلك التجمعات المنزوية عند الجبال وكذا الجنوب، قصد الاستمرار طيلة قرون، في مأمن، صحبة عاداتهم وممتلكاتهم وكذا حقوقهم.

لم يرتبط فقط التعايش اليهودي-العربي، بحضارة منبجسة، حضارة دفعت كاتبا يهوديا معاصرا إلى قول التالي: “لقد تشكَّل الإسلام من خلال شحم ولحم اليهودية.بمعنى، إعادة تصميم وتطوير لها،مثلما الشأن تحديدا بخصوص ارتباط اللغة العربية الوثيق باللغة العبرية .هكذا أمكن الديانة اليهودية استمالة هذه الحضارة السائدة، وخلال الوقت نفسه الحفاظ على استقلالها وجوهرها بكيفية سلسلة جدا مقارنة مع سياقي المجتمع الهيليني في الإسكندرية أو في العالم الحديث. لم تجد أبدا الديانة اليهودية علاقات وثيقة جدا في غضون حالة خصبة جدا سوى بين طيات الحضارة الوسطى لإسلام العرب” (شلومو دوف غويتن. اليهود والعرب، باريس 1957).

رغم أنَّ الثقافة اليهودية-العربية، عانت تراجعا على امتداد العالم العربي المحاصر نتيجة توسُّع الرأسمالية، فقد واصلت الحياة اليومية للطوائف تمسُّكها بالتعايش. هنا يلزم، تسليط الضوء على مكانة ”أهل الذمة”. تعايش مجموعتين، استندا معا على مفهوم شامل للإنسان، مندمج تماما ضمن طائفته.

لقد هيَّأت البنيات الموضوعة العيش المشترك، وفق احترام متبادل، طبعا في إطار تباين فعلي: هيمنة طائفة المسلمين، خوَّل لها امتلاك زمام الأمور سياسيا وعسكريا على مستوى الدولة، أو القبيلة، بناء على احترام جماعة الأقلية.

حتما، يجدر بإعادة بناء التعايش اليهودي-العربي استبعاد مختلف أنواع التمييز، بما فيها السياسية. لكن ليس قطعا وفق مفهوم آلي عن علمانية معقَّمة غربيا.

استبعاد فلسطين اللائكية، لمشاركة الغرب في بناء العالم العربي، ليس له من دلالة و منظور سوى ضمن نطاق مفهوم “الدولة الديمقراطية” التي تحدث عنها ماركس في كتابه”القضية اليهودية” وليس ”الدولة السياسية” للديمقراطية البورجوازية.

للتذكير، فقد انتقد ماركس، المفهوم البورجوازي عن الدولة اللائكية، الذي يتعارض، بالتالي، مع تأويلات آلية للاشتراكية: ”لن يكون الفكر الديني فعليا علمانيا. قطعا، لا يبلور صيغة لائكية بخصوص تطور الفكر البشري؟ يتحقَّق الفكر الديني فقط إذا تجلى وتشكَّل في صيغة علمانية، ضمن مستوى تطور للفكر البشري، يعكسه. هذا ماوقع داخل الدولة الديمقراطية، وأرسى معالمها، ليس المسيحية، بل مبدؤها الإنساني. يستمر الدين لدى أنصاره وعيا مثاليا، وليس علمانيا، لأنه الصيغة المثالية قياسا لمستوى التطور البشري الذي بلغه حينها”.

كيف لانفكر بأنَّ موضوعا من هذا القبيل يتناسب أيضا مع تطلُّع، مشترك بين اليهودية والإسلام، صوب تجسيد مملكة الله فوق الأرض؟

قياسا إلى الحقيقة التاريخية التي حدَّدْتُ إشاراتها، بادر مؤرخو الاستعمار أو التمثُّل الاستعماري، إيديولوجيو الإشراف المدني الذين يطلق عليهم ابن الاستعمار الكبير، بازدراء عنصري بائن، نعت: ”عناصر متطوِّرة، طموحة ومزعجة ”للطائفة اليهودية، نحو استلهام نصوص تدعم أطروحاتهم الاستعمارية وأهملوا تلك التجاوزات، الناجمة عن سلوكات مغامرة لأحد المحلِّيين أو حاكم متعطِّش للعنف، ويحدث تجاهل، مثلما انطوت عليه صفحات كتاب رئيس سابق للطائفة اليهودية في الدارالبيضاء، بأنَّ تلك التجاوزات شملت أيضا المسلمين، واستهجنوها.

إحدى البراهين الأكثر دلالة بخصوص حقيقة هذا الاستنكار الشعبي، تقديس المسلمين أيضا لقبر ”القديسة سوليكا”، قديسة يهودية صارت مبجَّلة لأنها استمرت وفيَّة لإيمانها على حساب حياتها بدل الاستسلام إلى سلطان.

لكن كيف السبيل إلى إثبات صواب أطروحة معينة مقارنة مع أخرى؟ عندما نضع نصوصا مقابل نصوص أخرى، ثم وقائع حتما منفصلة عن وقائع أخرى معزولة جراء تطور البحث التاريخي نفسه؟

ليس اليهود المغاربة الذين اختبروا هذا التعايش، بل بوسع أبنائهم الذين تمكنت المنظمة الصهيونية، ثقافيا وإيديولوجيا، من عزلهم عن الوطن، والعيون مهتدية بالحقيقة الصهيونية، إعادة بناء وكذا بلورة الوقائع الملموسة، الحياة اليومية السائدة، الصداقة العميقة.

ألتمس من الأشخاص أصحاب النوايا الحسنة الذين لم يعيشوا هذه الصداقة، تأمُّل دلالة بعض المعطيات الملموسة:

تتبدَّى روافد وضعية ”أهل الذمة”، واضحة من خلال تحليل الواقعة الملموسة، أكثر من النصوص القانونية، قبل تحوير تلك الواقعة نتيجة البنيات الرأسمالية والاستعمار، أو دمَّرتها الصهيونية. هكذا، شأن وضعية الجماعات القروية، حيث يعيش ما يقارب 25 % من اليهود المغاربة، على امتداد المناطق الجبلية في الجنوب، الأطلس الكبير، وكذا الهضاب المجاورة للصحراء.

تطوَّرت داخل تلك الدواوير، العلاقات بين اليهود والمسلمين دون عائق خارجي، ضمن الإطار الثقافي لهذه التجمعات القروية. إحدى الدراسات القليلة حول هذا المعطى، انصبَّ اهتمامها على القانون العرفي لقبائل تافيلالت. وقد أوضحت بأنَّ كل يهودي ضمن تلك المجموعات القروية العتيقة، لا يبحث عن”سيِّدٍ”، مثلما يُدَّعى، ولا ”حامٍ”، ولا تحديدا ”وصيٍّ”، بل ”كفيل” وفق المعنى الكامل للمصطلح، لقد كان ذلك من أجل مبرِّرات دقيقة جدا مرتبطة بالأعراف القانونية للمجموعتين.

استند خاصة اللجوء إلى العدالة، على أداء القَسَمِ، بالنسبة لليهودي داخل المعبد اليهودي، والمسلم أمام القاضي. في حالة نشوب نزاع بين يهودي ومسلم، يقدم المسلم كفيل اليهودي تعهُّدا أمام القاضي بدلا عن اليهودي. هذا الكفيل يعتبر نفسه ملتزما باللجوء إلى السلاح قصد الدفاع عن اليهودي أو الانتقام له في حالة الجريمة.

هذا لم يمنع سواء اليهود والمسلمين، على قدم المساواة من إمكانية: ”استئجار، شراء أو بيع ممتلكات من منقولات وعقارات، مباني سكنية أو أراضي زراعية، موجودة داخل القبيلة”. علاوة على ذلك، امتلكوا أحيانا حقّ الشفعة: ”في خضم حالة نقل الملكية يوافق عليها أحد آبائهم اليهود”.

هكذا، انتظمت حياة هاتين الطائفتين، في إطار بنيات ”ماقبل الرأسمالية”، أو باستعادة جملة ماركس: ”لقد تهيَّأ الإنتاج من أجل الإنسان، وليس الأخير من أجل الإنتاج”.

أيضا، حينما يتعلق الأمر بمسافرين أوروبيين يهود، مرتبطين دائما بالمحتوى الإنساني لليهودية وغير مغتربين عن الثقافة الغربية، فقد أظهروا ضمن نطاق حياة الجماعات الحضرية، المتشبعة بنفس الأسس الثقافية، عن نفس الإحساس بالتعايش مع الجماعة المسلمة، الإحساس بـ”التكامل” منطويا على: ”الحنين إلى حيِّ الملاَّح”.

كانت تلك الحياة في الوقت نفسه منغلقة ومتعايشة مع طائفة المسلمين. لا يشير السياق هنا إلى غيتو محاط بعالم عدواني.

يضاف إلى الوقائع المعطاة سلفا، المستمرة دائما، التذكير ضمن أشياء أخرى، بتجليات صداقة وكذا مودَّة المسلمين نحو اليهود خلال الاحتفالات الدينية، لاسيما هدايا ليالي عيد ميمونة، واقعة، لاحظها أوربيون باندهاش، من خلال احترام المسلمين للقديسين اليهود (أشار لوي فوانو إلى 31 حالة قدِّيسين يُستلهمون في الوقت ذاته من طرف اليهود والمسلمين، ثم 14 حالة قدِّيسين مسلمين مبجَّلين من طرف اليهود، و50 حالة قدِّيسين يهود يحظون بالتبجيل من طرف المسلمين).

يلزم التدقيق. لقد تبلورت الديانة اليهودية بكيفية شاملة. انطوت كذلك على مثال ”العودة إلى إسرائيل”، ”عيد الفصح ”، ”التفكير في القدس”.

التباس هذا النموذج المثالي والصلاة، استُثمر واختُلس من طرف الصهيونية. ينبغي القول بأنَّه داخل المجتمع الأوروبي، عرفت تحويرا من طرف الرأسمالية والإيديولوجية الاستعمارية، بحيث أفضت المناحي السلبية لهذا الالتباس صوب تحقُّق وكذا تبلور الإيديولوجية الصهيونية. تطوُّر، أجملته ”متسبين” المنظمة الاشتراكية الإسرائيلية: “أفرزت الحضارة الغربية معاداة السامية كنتاج شرعي، والنازية كنتاج غير شرعي. الجماعة اليهودية الأوروبية، عاجزة عن اكتشاف معاداة السامية باعتباره حصيلة حضارة شكَّلت جانبا منها، ارتُقِي بذلك إلى مستوى: ”قاعدة الطبيعة البشرية” وأنتجت الصهيونية جوابا على هذا الاغتراب”.

طبعا، لا يتسع المقام هنا، أو يتحدَّد دور كاتب هذه السطور، قصد مناقشة أوضاع تنظيم إسرائيلي معين أو ذاك أعلن رفضه للصهيونية، بحيث يجدر مع ذلك التنويه بشجاعة المواقف.

تسمح أصلا الممارسة الثورية، مثلما ستتيح أكثر فأكثر، إمكانية تجاوز نزاعات مغلوطة بين النظرية والتطبيق، ضمن الصراع المسلح الثوري المشترك، وفلسطين الموحَّدة غدا.

مع ذلك، وبغض النظر عن كل اعتقاد شخصي، يظلُّ مكمن الحقيقة الموضوعية في انغماس هذا النموذج والمطلب ضمن مايبلور مفهوم البعد الكوني والإنساني لليهودية.

يتعلق النموذج المثالي لـ”إسرائيل”بأبناء الله، الغوص في الألم، ثم التعهُّد بتحقيق مملكة الله فوق هذه الأرض. بينما يرتبط النص التوراتي حول ”التفكير في أورشليم”، بمفهوم المخلِّص وكذا تحقيق هذه المملكة بالنسبة لجميع البشر.

حاليا، كما أوضح إيمانويل ليفين، يناسب المفهوم التوراتي عن إسرائيل الفلسطينيين، وكذا من بوسعهم حقا تبني عبارة ”التفكير في أورشليم”. لا يتعلق الأمر سواء، بالعجل الذهبي ولابنك روتشيلد، أو النظر إلى موشي ديان باعتباره مخلِّصا.

استوعبت الصهيونية تلك المعطيات جيدا، لذلك حاولت اقتلاع هذا الاعتقاد بخصوص المخلِّص (المسيح/المشيح): سنة1944، كتب بروسبير كوهن أحد مدبِّري الصهيونية في المغرب، ويواصل مشروعه الصهيوني، نوعا من التحذير إلى الطائفة اليهودية بغية التخلي عن التطلُّع نحو المسيح وكذا الإنسانية : ”ما المسيح؟ حقيقة، أنت لاتعلم قط شيئا قياسا لشعب آخر عن هذا المسيح أو ماهيته… هل سيأتي هذا الملك اليهودي؟ هل سينفتح أمام اليهود عهد سعيد؟ تعلم جيدا بأنَّ الجواب سلبي، شعب عنيد! تعلم جيدا بأنَّ الإنسانية انتهت إلى الأبد” (بروسبير كوهن، مؤتمر اليهود العالمي، لقاء طارئ خلال حرب 1944).

نفس هذا المبعوث الصهيوني، يبثُّ احتقاره نحو يهود الشعب بعد فشل انتخابات الجماعات، التي نُظِّمت سنة 1948 تحت إشراف الصهيونية والإقامة العامة: ”هل يمكننا بعد الخيبة السخيفة للانتخابات الأخيرة، الإفصاح عن نداء بخصوص فعل معين؟ يبدو،حقا، أنَّ سبات عدد كبير من إخوتي في الدين، يعكس معطى خِلقيا بالتالي ينعدم حتما أيّ علاج قادر على مداواة ذلك” (جريدة”نوار” شهر فبراير 1948، العدد رقم 14). هكذا نرى تماثلا بين الصهيونية، العنصرية، الاستعمارية وكذا احتقار البشر.

سواء كان الشعب مسلما أو يهوديا، يتلمَّس فعليا تطلُّعا مشتركا صوب مملكة الله. بهذا الخصوص، شكَّلت الصداقة والاحتفال المشترك خلال ليالي ميمونة التي تختتم عيد الفصح، تعبيرات حيَّة، ضمن أخرى، ترمز إلى النهاية المشتركة لهذا الجور القاحل الذي يكتنف حياة البشر.

مختلف ذلك، حيث الدعوة إلى مزيد من الشروح والأبحاث والقراءات، ليست مجرد تاريخ. بل ينبغي التحضير لبناء صيرورة مجتمع، يغدو معه الإنتاج من جديد مرتَّبا لصالح الإنسان، وبوسع الأخير العثور ثانية على اكتمال شهد تفكيكا بين طيات الرأسمالية والثقافة الغربية، مجتمع مبدعين يحفِّز البشر كي يعيدوا التعبير عن القيم الثقافية قصد إظهار المستقبل.

ثانيا، من استئصال ”النُّخب” إلى التأطير الصهيوني

يعود تاريخ موضوع إخضاع العالم العربي من طرف الرأسمالية الأوروبية، إلى مقدمات تحوُّل الأخيرة وجهة إمبريالية حديثة. سعي، انطوى منذ البداية على رغبة بثِّ التفرقة بين اليهود والمسلمين.

سنة 1799 وانطلاقا من غزة، طرح نابليون كرائد في الوقت نفسه لـ ”اليسار”الأوروبي والامبريالية، إلى يهود أفريقيا وآسيا، يعترف اسميا بـ”المثل العليا” للثورة الفرنسية، ثم أطماع الغزو البورجوازي بشكل أكثر واقعية.

تهيكل هذا المشروع الاستعماري خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر، ثم تجلى مشروع التقسيم ولعب دوره نتيجة المشاركة المتلهِّفة والشغوفة لكبار المصرفيين اليهود. في هذا الإطار، بادر إدموند جيمس دي روتشيلد، إلى تأسيس أول مؤسَّسة استعمارية في فلسطين، صيغة جديدة للاتجار، الإتيان بخمسة آلاف يهودي من روسيا.

موازاة مع ذلك، وبناء على موارد من نفس المصدر، تأسَّس الاتحاد الإسرائيلي العالمي، وأنشأ أولى مؤسَّساته المدرسية على مستوى حوض البحر الأبيض المتوسط، لاسيما في المغرب. هكذا، بادر المصرفي الانجليزي السير موسى حاييم مونتيفيوري، إلى رحلة ”خيرية”في المغرب، مبديا ”خوفه”، على نحو واسع من الاستعمار الأوروبي، بخصوص مصير الجماعات اليهودية في العالم العربي. يقول مويلفارين: ”سيكون خطأ استثنائيا حين الاعتقاد بأنَّ الحماية واقعة خالصة وبسيطة عن الغزو الاستعماري؛ بل وجب تصور ذلك في إطار ثمرة سياسة صبورة، ذكيَّة ومنهجية سميت تحديدا بـ”التغلغل الهادئ”. لم تعمل الأسلحة سوى على تكريس وتوطيد سيطرة اكتُسبت نتيجة عمل طويل بغية تقريب الروابط الاقتصادية التي أرستها السلطة الشريفة وكبار رؤساء القبائل الأمازيغية. عمل، ارتبط بملهمين أساسيين تحديدا ضباط وتجَّار فرنسيين، وبمساعدة إسرائيليي البلد بفضل التكوين الجديد الذي تلقوه من التحالف” (مويلفارين دراسة تاريخية حول الوضع القانوني لليهود في المغرب، باريس،1941).

بالتأكيد، يخلط هذا العنصري بين بعض المتعاونين اليهود ثم كل الشعب اليهودي. فإذا كان صحيحا،أنَّ أحد التلاميذ الأوائل لمدرسة تطوان، باعتبار الأخيرة أولى مدارس للتحالف، قد صار مؤسِّسا للصهيونية في المغرب، بادر الحرفيون اليهود في الريف، خلال الوقت ذاته، إلى تسليح فيالق عبد الكريم الخطابي.

صحيح، إنَّ بعض آلاف اليهود المغاربة، شكَّلوا انطلاقا من سنوات 1920، ”النخبة”الوحيدة، وكذا التجلِّي العمومي الوحيد للطائفة اليهودية.

وجب على المجتمع التقليدي تجاوز واقعه قصد مواجهة الصدمة الاستعمارية. جسَّدت المقاومة الوطنية، النابعة من أعماق الشعب ”معارضة”، بيد أنها لم تعكس قط”ثورة”، أي رفضا للأثر الاستعماري وتجاوزا للمجتمع التقليدي،رغم بعض التطلعات المبثوثة بكيفية أو أخرى.

لم يتوقف تأرجح الايديولوجيا الوطنية المتبلورة إلى حد ما، بين الانكفاء ضمن المجتمع التقليدي وكذا تبني قيم المجتمع البورجوازي الغربي. بدوره التيار الاشتراكي، غاية المجهودات التي بدأت خلال هذه السنوات الحديثة، اكتفت فقط بتقديم منظور ينزع نحو التقني.

لذلك، غير مدهش،أنَّ تلك ”النخبة” اليهودية، عاشت استئصالا منذ البداية، ثم أدمِجت في الثقافة الغربية على مستوى أسلوب حياتها، وكذا اهتماماتها، لم تقدِّم في أفضل الأحوال، أيّ منظور وطني ملموس يهمُّ الجماعة اليهودية المغربية، مقابل التوجه الصهيوني. لاحظنا داخل بنية مجتمعية، ميَّزها أصلا استقلال ثقافي قوي جدا، انقياد تلك الجماعة لـ”نخبة” من هذا القبيل.

المغاربة اليهود، الذين انضموا إلى الحركة الوطنية ضمن إطار حزب وحيد ربط الصراع الوطني بهدف بناء مستقبلي للاشتراكية، وقد اتَّسع عددهم خلال لحظة، وجدوا أنفسهم، في خضم تطبيق آلي لمبادئ الاشتراكية العلمية، ضمن وجهة تُبَخِّسُ من شأن بل تتجاهل ضرورة خوض نضال نوعي داخل الطائفة اليهودية، وتُركوا بالتالي لهذا الإهمال.

جاءت واقعة شهر يونيو 1967، كي تُتَوِّج عصرا من الاختراق والتقسيم الاستعماريَيْن، وربع قرن من التخلي عن الطائفة اليهودية المغربية لصالح التأطير الصهيوني.

عموما، تحقَّقت مراحل الاستئصال، كالتالي:

1 ـ غاية سنة 1940، تشكيل وتغريب للبورجوازية اليهودية المغربية. المرجع النموذجي بهذا الخصوص، العدد المتميِّز الذي خصَّصته الجريدة الشهرية ”المستقبل اللامع” شهر دجنبر 1928 إلى صعود الطائفة اليهودية المغربية، تكلَّف بطباعتها بعض اليهود الأوروبيين المستقرِّين داخل المغرب وكذا مغاربة يهود ينحدرون من هذه ”النخبة”المستغرِبة. العدد الذي أُهْدِيَ إلى المقيم العام تيودور ستيغ، اندرج مثلما أوضحت الافتتاحية ”ضمن إشراف فرنسا”. أحد كتَّاب هيئة التحرير، كواحد أيضا من أنصار الفيدرالية الصهيونية في المغرب، دَبَّجَ مايلي: “من كانوا إخوانا لنا في المغرب الكبير منذ فقط عشرين سنة؟ عشيرة من إسرائيل، منعزلة عن باقي العالم اليهودي وعلى هامش الحضارة الغربية. عندما انتمى يهود المغرب، ذات يوم إلى الأسرة الفرنسية الكبيرة، سيشكِّلون حتما ”مقاطعة روحية”. سنة 1940، اقتضى الوضع من العائلة الفرنسية الكبيرة ”احتواء” هذه الطموحات.

2 ـ تنفيذ الإطار الصهيوني. إبان سنوات تطبيق قوانين فيشي العنصرية، عارض محمد الخامس تلك القوانين ووجب على الإخوة المسلمين، تعزيز أسباب الارتباط بالبلد لدى كتلة المغاربة اليهود. في المقابل، ذهب طموح تلك ”النخبة” أبعد من ذلك. مثلما كتب أحدهم: ”لقد عرفنا يهودا مغاربة لا يتميز قط لباسهم، نمط حياتهم، ثقافتهم، عن الأوروبيين، ثم فضَّلوا في حين نشوب نزاع قضائي ضد عربي، إدانتهم غيابيا بدل المثول أمام المخزن، وخلع الحذاء وكذا الانحناء بكل تواضع أمام الباشا”.

استدعى وصول الجيش الأمريكي، شهر نونبر 1942 ، فتح منظور جديد.

سنة 1943، بالتعاون مع ضباط أمريكيين وإنجليز، بادر خليط يشبه الجماعة التي خلقت ”المستقبل الواضح”، إلى إرساء معالم التنظيم الصهيوني. هكذا، تخلَّت البورجوازية اليهودية المغربية عن سعي الاندماج، كي تراهن بدل ذلك تقريبا على الموضوع الصهيوني.

نفس الكاتب الذي استحضر أجواء محكمة الباشا وشبَّهها ب ”غيتو أخلاقي”، حدَّد طبيعة التيارين قائلا: “يمكن اختزال الوضعين وفق هذه الصيغة : تمثَّل سعي الاتحاد، بجانب إعطاء اليهود، التعليم، الكرامة ثم إمكانية أن يشغلوا موقعا أكثر احتراما داخل بلدانهم، ثم أيضا الصراع ضمن المجال السياسي والدبلوماسي، ”كي لايكابد اليهود قط من صفة اليهود”، يعتقد ليفي صامويل دانييل وكذا الصهاينة، بضرورة تحرير الطائفة اليهودية داخل بلدان متخلِّفة، يسودها البؤس، الأميَّة والأحكام الجاهزة، بناء على أمل أسمى قوامه توفير حقَّ العودة إلى بلد الأسلاف”.

سنة 1945، حسب نفس الكاتب، اندفع التيار الثاني كليا، على الأقل ما تعلق بأدوات ضبط الجانب العضوي والإيديولوجي، للطائفة اليهودية.

أخذت أنشطة التنظيم الأمريكي، المستند على موارد ”جويش جوان”، وجهة عالمية بخصوص مساندة الصهيونية في إطار أشكال موازية لأنشطة المخابرات المركزية الأمريكية، هكذا اهتمت الصهيونية أساسا بقضية تأطير الشباب اليهودي المغربي. بيد، أنَّ كتلة المغاربة اليهود ظلَّت مرتبطة بالصداقة مع المسلمين وموصولة بجذورها الثقافية.

أيضا، قدّمت الصهيونية نفسها، لاسيما فترة الشباب، مثل مشروع ينازع التغريب وكذا الذوبان، وكذا تحديث للمنابع الثقافية، مع الإعلان تماما عن الصداقة مع”العرب”.

الأمين العام للفدرالية الصهيونية في المغرب، أوروبي يهودي، أظهرته جريدة”نوار”باعتباره روح الصهيونية المغربية”، صرَّح قائلا :”نلحُّ على ضرورة أن تكون ودِّية الصلات بين اليهود والعرب مثلما الوضع سلفا في إسرائيل. يلزم على يهود المغرب إدراك أنَّ الصهيونية ليست نموذجا معارضا لمصالح أحد، ولا موجَّهة ضد جماعة أو بلد أو مصالح معينة، لكنها تمثِّل الحلّ البشري لقضية اليهود وبالتالي نهاية تراجيدية سحيقة بكيفية مضاعفة، تجلَّت أمام أنظارنا المفزوعة بعد التجربة النازية المؤلمة التي تجد أصلها في معاداة السامية”.

3- تسامحت الاستفزازات الاستعمارية، مع المجهودات الصهيونية بل دعَّمتها، مادامت تطلَّعت نحو تقسيم وكذا تغيير مجرى صواب طريق الحركة الوطنية. هكذا، تبلور ثانية التواطؤ القديم بين هرتزل مع وزير داخلية القيصر نيكولاس.

شهر فبراير1948، نظِّمت انتخابات الجماعات اليهودية في المغرب، خلال فترة ميَّزها تزايد وقع اضطهاد الحركة الوطنية من طرف الجنرال ألفونس جوان، وقد شهدت تلك الانتخابات إخفاقا حقيقيا رغم تواطؤ مجهودات الإقامة العامة والصهيونية.

في مدينة الدارالبيضاء، قياسا لساكنة ناهزت سبعين ألف مغربي يهودي، بادر إلى التصويت ثلاثمائة واثنين وخمسون ناخبا، أما في مراكش، فمن بين عشرين ألف مغربي يهودي، تمَّ إحصاء مائة وثلاثة وخمسين ناخبا. جريدة ”نوار”التي أشارت إلى هذه النتائج تحت عنوان :”لم تقوموا بواجبكم”، أضافت بأنَّ :”نتائج مراكز أخرى لم تكن قط مثيرة للاهتمام ”.

أيضا، تحوَّلت الإقامة العامة إلى اقتراف أفعال أكثر تناسبا مع أسلوبها. بعد إخفاق مسعى الاستفزاز داخل حيِّ الملاح في فاس ليلة ميمونة، بفضل التفاعل المباشر لمناضلي الحزب الشيوعي المغربي، سيشرف المراقب المدني شنبولت على مذبحة شملت مئات اليهود المغاربة في وجدة وجرادة يومي 7 و 8 شهر يونيو. 1948.

اقتصر نجاح الإقامة العامة، ضمن سياق إنشاء الدولة الصهيونية، من خلال صدمة أولى كبيرة لصالح الصهيونية، أدت إلى أول موجة هجرة واسعة (يقدرها الشراقي بـ %10من الساكنة اليهودية المغربية)، وكذا إنهاء فدرالية عمَّال المناجم، بدعوى أنَّ زعماءها يتحملون مسؤولية تدبير تلك المذابح.

مسار هذا التحريض لم يكن مع ذلك خاصا بالسلطات الاستعمارية الفرنسية، ولا التنظيم الصهيوني الوحيد في المغرب.

4 – أيضا نتيجة تسوية وإخفاق الاستقلال. خلال الفصل الثاني من سنة1955، تظل بالنسبة لكل المغاربة بما فيهم اليهود، ماثلة ذكرى فترة مظفَّرة غير قابلة للنسيان، عاشوها مع عودة محمد الخامس. رغم ذلك، وقعت تنازلات منذ إيكس ليبان، أرهقت كثيرا الاستقلال، بما في ذلك إمكانية اندماج الطائفة اليهودية.

خلال الحقبة السابقة عن تطور الصراع المسلَّح ضد الحماية، توجَّه اهتمام مغاربة يهود اتسع عددهم أكثر فأكثر، خاصة ضمن الطلبة الشباب والمثقفين، صوب الارتباط بالحركة الوطنية، بالتالي المساهمة في استعادة لبنات مغرب أَخَوي. أما خارج المغرب، فقد أبدى”الرأي العام الدولي”، المتداول”تخوُّفا”، حين اقتراب الاستقلال، بخصوص ”مصير” اليهود المغاربة.

ضمن هذا السياق، أعلنت مجلة”jewish observer ”يوم 26غشت، عن إمكانية تنظيم هجرة 45 ألف يهودي مغربي بين شهري شتنبر 1955 وغشت 1956 . عدد، شَكَّلَ “أقصى حدٍّ بوسع إسرائيل تنظيم استيعابه، باستثناء مايتعلق بمعطيات طارئة وملحَّة. لحسن الحظ، شروط من هذا القبيل لاتوجد حاليا في المغرب بفضل المقاربة المستنيرة للمسؤولين الوطنيين الأساسيين بخصوص إشكالية العلاقات مع اليهود المغاربة”.

أعادت المجلة التذكير في هذا الإطار، بإعلانات عمومية وكذا موقف عام في خضم :”لقاءات مع ممثِّلي المؤتمر اليهودي العالمي، بدا بأنها جرت منذ فترة زمنية”. الوسائل المادية مرتَّبة. يذكِّرنا رفائيل أفللو، من خلال دراسة نشرتها الطليعة بين23 و 30غشت 1959، بأنه انطلاقا من سنة 1953 : ”وضعت الحركات الصهيونية الأجنبية ووكلائها شبكة محكمة كي تكتسح شُعَبُها مختلف أحياء الملاَّح وبلوغ أصغر التجمعات المحلية في الجنوب؛فأنشأت مخيَّم إقامة على طريق الجديدة والتأسيس أجل الحملة الكبيرة. انطلاقا من تلك اللحظة، دأبت العناصر الفاعلة داخل تلك التنظيمات في الانتشار بحرية ضمن التجمُّعات اليهودية، والإصرار على اقتحامها، وتشجيع تلك الساكنة قصد تخليها عن كل شيء والمبادرة إلى انتهاز حيثيات سياق الفترة الذي اتَّسم بالارتباك والالتباس والاضطرابات بهدف بثِّ الرعب. إنَّه العصر الذهبي للحركات الصهيونية في المغرب”.

بلغ السعي أوجه تحديدا خلال الفترة الممتدَّة من نهاية 1955 غاية يونيو 1956، وتوصيف ذلك داخليا، جوهره الاقتراب من الهدف الذي خَطَّط له التنظيم الصهيوني العالمي شهر غشت 1955 يوضِّح رفائيل أفللو، بأنَّها حقبة عرفت ”إيقاعا أسرع فأنتج عددا كبيرا من الضحايا. علما بأنَّ الحكومة انشغلت بالمهام الطارئة والأساسية، لذلك ”اشتغلت” التنظيمات الصهيونية سريعا، واعية بلحظة ارتباك عابر توخَّت استغلاله والاستفادة منه. يستحيل نسيان أجواء الحمى التي جعلت الفاعلين الأجانب يجوبون الأحياء اليهودية، ينشرون الرعب، نجم عنه عُصاب من الرعب الجماعي الحقيقي، وقد ساعدها في هذا السباق المذهل ضد الساعة حملات مستمرة للصحافة الأجنبية، التي توقَّعت”كابوسا هيتليريا جديدا”لمصير اليهود المغاربة.

هذا، إذن، ما فعلته الأيادي الحرَّة الممنوحة للصهيونية، بخصوص استقلال عدد معين من المغاربة اليهود ! بالتالي، يتموقع ضمن وجهة أخرى، الوزير اليهودي، الصداقة اليهودية-الإسلامية على مستوى التنظيمات البورجوازية كما الشأن مع جمعية الوفاق، وأخيرا الإحالة على ديمقراطية وفق النمط الغربي. بدورهم، اعتقد المثقفون والتقنيون اليهود المغاربة، بأنَّه يكفيهم الالتزام بأداء واجبهم على أفضل وجه ثم الانخراط في البناء الوطني.

خلال السنوات اللاحقة الهجرة، عرفت الهجرة ركودا، بينما المخيَّم الصهيوني كاديما، لم يغلق سوى سنة 1959 . خلال إحصاء سنة 1960 ، فقد ضمَّت الساكنة الإسرائيلية 160 ألف شخص. نفس الأرقام، خلال سنوات 1951 و1950، قاربت 215 ألف شخص، في المنطقة الشمالية تحديدا طنجة .

استنادا للولادات، أمكن تقييم رحيل ما يناهز أكثر من 90 ألف شخص خلال تسع سنوات، حيث استنزاف 45 ألف شخص مثلما سبقت الإشارة إلى ذلك.

خارج هذه ”الحملة” الصهيونية، ورغم الضغوطات التي كابدها المغاربة اليهود، فقد تحدَّد معدل تلك الهجرات سنويا خلال الأعوام الثمانية المؤطِّرة لمرحلة الاستقلال، في حدود 6 آلاف شخص. هكذا، بدت سطوة الصهيونية بعيدة عن تفعيل مشروعها. لكن الإفلات من العقاب الذي حظي به التنظيم الصهيوني، والتساهل معه باستثناء الفترة القصيرة بين سنوات 1959 و1961 ، تركت آثارها على الأفراد الذين مارس عليهم التنظيم منذ 1944، احتكارا إيديولوجيا مطلقا.

5- ابتداء من سنة 1961، تطورت الهجرة، بكيفية متواصلة، ومكثَّفة. أوضحت الإحصاءات الرسمية بأنَّ الهجرات منذ تلك السنة، قاربت معدل 12 ألف سنويا.إخفاق السعي الإصلاحي بخلق ديمقراطية بورجوازية وفق النموذج الغربي، تكرَّس بالتوجُّه السياسي المتبلور منذ سنة 1960 و ما تلاه من ركود اقتصادي.

أخيرا، أتاح هذا الإخفاق والركود أمام الصهيونية إمكانية إقناعها أغلبية اليهود المغاربة، بأنَّ مخرج الرحيل يمثِّل سبيلا وحيدا، ثم ازداد الأمر سهولة ارتباطا بسعي البورجوازية المغربية الكبرى نحو إخفاء شهوتها بخصوص المساومة الاقتصادية مع الامبريالية من خلال عبارات قومية وضمنيا عنصرية.

أفضت الفيودالية الجديدة لرجال الأعمال التي انتظمت منذئذ، صوب المتوالية التالية:توظيف دون تمييز، لبطانة الحكم مسلمين ويهودا أو أجانب؛ حمائية تضمر بكيفية سيئة احتقارا نحو المجموعات اليهودية؛ثم اضطهادا ساخطا ضد ”عائلات ليفي الحمراء”.

لكن المنعطف تجلى بوضوح شهر يناير 1961، بحيث عرف التحريض الصهيوني تصاعدا بمناسبة زيارة الرئيس جمال عبد الناصر إلى المغرب، غذَّته تجاوزات البعض (ضد الأطفال !) ثم صاحبته مقالات صحفية عنصرية، غير أنَّ ذلك عرف إخفاقا نتيجة ردود فعل عامة أفصح عنها عدد من المغاربة اليهود.

وضع يكشف حينها على أهمية إمكانية التأويل وكذا المعلومة المناهضة للصهيونية. لكن الرِّداء الثَّقيل الذي ساد منظومة البلد السياسية، أعاق العمل على بناء ذلك وتطويره. في حين، أبانت الصهيونية عن تنظيم فعلي. خلال نفس الحقبة، كما لو بمحض الصدفة، عجزت سفينة صغيرة اسمها”برج الحوت”، على ظهرها اثنين وأربعين مهاجرا، عن مجاراة أمواج البحر، بالتالي غرقت أمام السواحل المتوسطية المغربية، ونجا ربَّانها بنفسه. حينما ندرك مدى فعالية التنظيم الصهيوني، ربما لاينبغي لنا الاندهاش حيال هذه”الصدفة العَرَضية”التي سمحت لصحفي صهيوني كتابة ”المغرب من الآن فصاعدا له هجرته”.

وفق شروط من هذا القبيل لازالت في حاجة للتوضيح، أمام ”شعور” ”الرأي العام الدولي”، شُرِّعت أبواب الهجرة. هذه الحصيلة اختزلتها موضوعيا باحثة مهتمَّة باليهود المغاربة” :”أيضا في إطار بحثه وكذا مجهوده قصد الاندماج في الثقافة الغربية، لايمكن لليهودي المغربي التغافل عن طرح إشكالية هويته: خلال عقود، ظلَّ اليهودي المغاربي خلال الآن ذاته ”يهوديا داخل بلد المسلمين”. لقد استساغ طبيعة ذلك الوضع، حسب نتائجه. لكن عندما حدث الاتصال بالحضارة الغربية، انكسر التوازن الممتدِّ في الزمان.

حينما يبدأ الشاب داخل الفصل الدراسي في طرح التساؤل حول : هوية اليهودي؟ يجيبه أساتذته العلمانيون :”في المغرب لايوجد يهود ولامسلمون، فقط مغاربة”.

عندما يعيد الاستفسار ثانية باللسان المغربي في حضرة المسلمين، سيؤكِّدون له مساواة جميع رعايا السلطان، لكنهم يشعرونهم ضمنيا، بانتفاء بعض الحقوق على أهل الذمَّة.

أما سلطات الحماية، فقد صنَّفته كـ”إسرائيلي مغربي”.

أخيرا، لَمَّا قرَّر الهجرة إلى إسرائيل، اعتُبر ”مغربيا” للمرة الأولى.

نتيجة انكشاف حقيقة الدولة الصهيونية، أزمتها الاقتصادية، ثم عنصريتها ضد اليهود ”الشرقيين”، تحقَّق الارتداد فعليا منذ سنة 1966 غاية ماي 1967 .

انطوى شهر يونيو 1967 بالنسبة إلى المغرب، على استفزازات صهيونية جديدة تعضَّد موضوعها أكثر، جراء عنصرية بعض الصحافة البورجوازية، فانطلقت الهجرة ثانية. أما على مستوى العالم العربي، فقد أظهرت وقائع يونيو 67 ، بالنسبة للطائفة اليهودية في العالم العربي، انبعاث ما سيشكِّل نهاية الكابوس الصهيوني والعنصري. سيثبت التاريخ ذلك، بل لقد شرع في تبيانه.

ثالثا، يونيو1967 والأفق

لن أقدِّم هنا تحليلا تفصيليا مثلما يقتضيه سياق، شهر يونيو 1967 على المستوى السوسيو – سياسي. أيضا، أبعد من كل بناء فكري، بدت حيوية حقيقة مفهوم الوطن العربي. بالنسبة للمغرب، بحيث جَسَّدَ هذا التاريخ مرة أخرى سياق شهر غشت. 1953 سيقال : إذا كان ”الوطن العربي”حقيقيا، فم المانع أيضا بالنسبة لـ”الشعب اليهودي”؟ أقترح تناولا جديدا لهذه الموضوعات وبكيفية عميقة، لكن لنتفِّق على تحديد ما يلي، وإن لم يفهم حاليا من طرف الجميع : صيرورة معطى سوسيولوجي، هي من تنجز حقيقته.

يندرج مفهوم ”الوطن العربي”ضمن المنظور التاريخي لحركات التحرر الوطني وكذا تصفية الامبريالية.

ينزع مفهوم ”الشعب اليهودي”نحو إعادة بعث مسار قَبَلِي، بل واستحضار مرحلة أكثر بدائية، تصور سعت فلسفة الديانة اليهودية نفسها، بواسطة الأنبياء، إلى العمل على القطع معه بالتعبير عن مفهوم كوني للإنسان.

يبقى واضحا، أنَّ مستقبل اليهودية المغربية، ومعها كل الوطن المغربي، لا يمكن فصله حاليا عن مستقبل فلسطين. تلك”النخبة” المفلِسة التي ساعدت الصهيونية داخل المغرب، بكيفية مباشرة أو غير مباشرة، ثم استكانت إلى الصمت منذ شهر يونيو 1967، تطلَّعت بالتأكيد، في خضم أخطاء أخرى للنخب، إخفاء حقيقة تلك المعادلة. لكن كل واحد يعلم بأنَّ هذا غير ممكن.

بالنسبة لجميع المغاربة اليهود، هنا أو هناك، الذين يتَحَسَّسون في أعماق ذواتهم، بوعي أو بلاوعي، معاناة الفصل وكذا الاجتثاث، ثم يفكرون ويتأمَّلون، بقدر انكشاف حقيقة المأزق الصهيوني، ألتمس من هؤلاء جميعا الإحاطة بالمعلومة، قصد تقويض احتكار المعلومة الصهيونية وكذا الاحتيال من لدن الغرب الامبريالي.

لنتأمل حقيقة دولة إسرائيل، عبر صفحات كتاب مؤلِّفٍ صهيوني، يبحث عبثا عن مخرج لمآزق الصهيونية. اكتشفوا، انهيار الحلم الإنساني لليهود وقد احتالت عليه الصهيونية، بواسطة كاتب آخر يؤكد مع ذلك بأنَّ”الشعب اليهودي”مفهوم ”من نوع خاص”.

لنتدبَّر الجريمة الدائمة التي اقتُرفت ضد اليهود، من خلال عمل إيمانويل ليفين والمعركة التي يقودها منذ اكتشافه بعد الهجرة، كنه الصهيونية.

ربما تُدْرك حقيقة اليهودي المغربي في الدولة الصهيونية، ضمن سياق نضوب موضوعي للدراسات مثلما الشأن مع هذا السوسيولوجي اليهودي المغربي، رغم بقائه قي إطار حيثيات المنظور”الغربي” (دوريس بنسيمون دوناث : التطور والتخلف في إسرائيل، المجلة الفرنسية لعلم الاجتماع، 1968 ).

إذا توخى القارئ معرفة لبِّ الصهيونية كمشروع إمبريالي، وتطلُّع جماعة مغامرين لم يهدفوا قط خلق موطن بالنسبة لليهود المضطَهَدِين، لكن بناء دولة عنصرية وتوسُّعية، تكتنفها الامبريالية، أنصح قارئا لم يتبيَّن بعد معطيات من هذا القبيل، الرجوع إلى الدراسة التي أنجزها ماكسيم رودنسون تحت عنوان : ”هل إسرائيل واقعة استعمارية؟” ثم العمل المهم ل ناتان وينستوك : ”الصهيونية ضد إسرائيل”.

يمكننا ملاحظة حقيقة إشراف الفاشية على رأس الدولة الصهيونية، من خلال الصورة الذاتية المفزعة لموشي ديان مثلما أوضحها في حواره مع”ليكسبريس”شهر ماي الأخير، ثم بين طيَّات رسالة بعثنها له سيِّدة يهودية تدعى مريم غاليلي.

لقد أضحت حقيقة ”الثقافة الغربية”، وكذا ”تقنيته”، مجرَّد شظايا تحت وقع اندفاع الشعوب، أولا الشعب الفيتنامي ثم أكثر فأكثر، بالنسبة للعالم العربي نتيجة صنيع محاربين فلسطينيين.

في أي شيء تختلف حقيقة ”البيداء” المثمرة عن الحقيقة الاستعمارية، التي نعرفها ثم الاستعمار الجديد، وكذا عن أشجار البرتقال في سوس؟ الذين نسوا بأنَّ بلد كنعان لم ينتظر التقنية الغربية كي يصير بلد الحليب والعسل ، ومنحوا قيمة معينة لأشجار البرتقال الجديدة التي غرست منذ عشرين سنة، ينبغي لهم التساؤل حول هذه الصرخة لروجي بنحايم، اليهودي الجزائري الذي اختبر معاناة استئصاله من فرنسا : ”فوق أرض الربِّ، الأنبياء، المسيح، فوق هذه الأرض حيث يتدفَّق الحليب والعسل، أو ينمو البرتقال وكذا الليمون الهندي، توفيَّ الرجل تحت التعذيب و جلاديه كانوا يهودا من بني جلدتي” (خطاب ثان في الصحراء، إلى روح قاسم أبو عقار، الذي عذَّبه الصهاينة غاية الموت).

أمام هذا المأزق، والجرائم التي تقترف باسم الديانة اليهودية، ينتصب منظور مستقبلي نحو عالم عربي أخوي. ثم في إطار صراع الشعب الفلسطيني قصد تجسيد فلسطين علمانية، موحَّدة وديمقراطية ضمن أشياء أخرى، ينبعث اسم الفلسطيني وليم نصَّار، قائد قطاع القدس لقوات العاصفة، الذي عذَّبه الصهاينة، المنحدر من أبٍ مسيحي وأمٍ يهودية.

المرجع: مجلة “أنفاس” المغربية عام 1969

ترجمة: سعيد بوخليط